Sono tantissimi i film indimenticabili nella storia del cinema; quelli che non invecchiano col passare del tempo e che non ci stancheremmo mai di vedere. Hanno una padronanza tecnica tale da spiazzarci, dando vita a personaggi iconici, trame avvincenti e messaggi profondissimi. Così, evocano in noi emozioni pure, si fondono con i nostri ricordi, ci fanno provare esperienze che ci cambiano da dentro. Dimostrando che sì, i film contano. E, se molto è legato al gusto soggettivo, ci sono delle pietre miliari che mettono d’accordo tutti. Allora, ogni mese dedicheremo una recensione approfondita a un cult intramontabile, scolpito nella memoria collettiva e così significativo da essere ancora oggi attuale. E la scelta, stavolta, è caduta sull’indimenticabile Taxi Driver.

Non era un periodo felice per lo sceneggiatore Paul Schrader: stava divorziando dalla moglie e passava tutto il suo tempo in macchina. Per rompere la monotonia, leggeva la storia di Arthur Bremer, ovvero colui che tentò di assassinare George Wallace, candidato democratico alle presidenziali del 1972. Assieme a La nausea di Jean-Paul Sartre e Lo straniero di Albert Camus, quelle memorie divennero la base per un film che diventerà uno dei capolavori della settima arte, grazie soprattutto all’incontro con un regista leggendario che fonde perfettamente cinema di genere e di autore, vi inserisce la sua visionarietà sporca e la sua lucida concretezza e rende ancor più tragica questa discesa schizofrenica negli inferi da cui si può emergere solo sacrificandosi. Ovviamente, parliamo del Taxi Driver diretto niente di meno che dal grande Martin Scorsese.

E se ci concentriamo su Taxi Driver, non possiamo che partire dal suo iconico protagonista.

Travis Bickle è un reduce della guerra del Vietnam che non riesce più ad adattarsi alla vita civile. La sua insonnia è ciò che lo porta a cercare un impiego come tassista notturno, rendendosi disponibile a lavorare sempre e dovunque. L’intera scena del suo colloquio di lavoro ci viene mostrata quasi interamente dal suo punto di vista e colpiscono quei suoi occhi persi e alienati. Il capo sa che qualcosa non va in Travis, non mostra empatia verso di lui e liquida velocemente il suo maldestro tentativo di socializzare. Cala un muro tra loro due che fa chiudere il protagonista nel suo guscio silenzioso, incapace di continuare quella conversazione, e neppure il fatto che entrambi erano dei marines abbatte quell’incolmabile distanza.

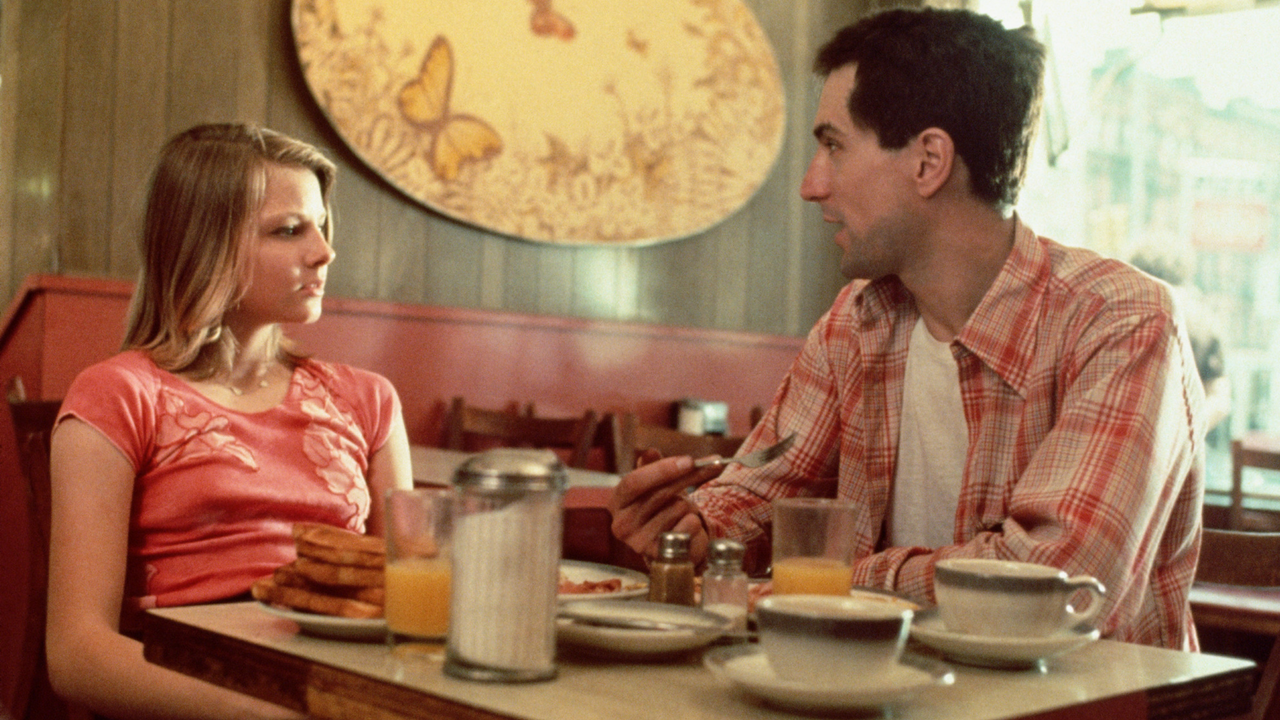

Già dalle prime battute di Taxi Driver emerge come Travis sia estremamente solo e che non sia in grado di comunicare con il prossimo per questo suo disagio che non riesce a superare. È un narratore inattendibile, dato che spesso le vicende che vive sono raccontate attraverso la sua percezione distorta e quella paranoia profonda che ritroviamo nelle pagine del suo diario. Ed è proprio leggendole che entriamo nella sua mente, ne comprendiamo i disturbi, lo stress post-traumatico lasciatogli dalla guerra, la solitudine e il bisogno di avere uno scopo. Soprattutto il desiderio profondo di qualsiasi contatto umano; sentimento sottolineato dall’ultima colonna sonora composta da Bernard Herrmann prima della sua morte. I colleghi lo allontanano per le sue idee e il suo stile di vita e anche il tentativo di intraprendere una storia d’amore con Betsy viene distrutto dal suo senso di inadeguatezza e dalla sua incapacità di stare con le persone. Eppure, viene da chiedersi: se Betsy non si fosse fermata all’apparenza? Se avesse provato a capire davvero Travis? Forse le cose sarebbero andate diversamente.

D’altronde, è proprio il rifiuto di Betsy che lo aliena ulteriormente, facendo nascere un risentimento tale da scatenare il suo delirio criminale.

Travis, infatti, osserva il mondo da quel taxi, emblema della sua solitudine e filtro apocalittico che distorce una realtà in cui vede solo corruzione, droga, prostituzione, omicidi e ogni tipo di deriva morale. La New York notturna è un girone infernale ai suoi occhi, un luogo oscuro che fagocita i suoi stessi abitanti e dove il nero non può essere lavato via nemmeno con la pioggia. Anzi, essa rende tutto più impantanato e viscido. L’assistere di persona a scene di violenza o a passeggeri che imbrattano i suoi sedili con sangue o sperma accresce il suo disagio mentale, desiderando solo l’arrivo di:

“Un altro diluvio universale che pulirà le strade una volta per sempre”.

Betsy sembrava una luce di speranza, una creatura diurna e angelica che si ergeva al di sopra di ogni brutta cosa. Peccato che la realtà della ragazza si nutre della stessa superficialità, diffidenza, ipocrisia e arrivismo di quella che l’uomo sperimenta di notte. È un mondo complesso per la mente ferita di Travis, che si distanzia da una società sporca e inquinata, in cui non si riconosce e che odia con tutta la sua anima, ma che lo influenzerà al punto da esteriorizzare le sue nevrosi. Medita vendetta, scegliendo come bersaglio il senatore Palantine, simbolo per lui di quella politica corrotta che ha rovinato la sua città. Ma prima, aveva provato a chiedere aiuto al suo collega chiamato Mago, confessandogli di avere terribili idee in testa. Purtroppo, non riesce davvero a farsi comprendere e, dunque, Mago non realizza il suo estremo bisogno di aiuto. Ritrovandosi nuovamente prigioniero di una solitudine che aumenta le sue psicosi.

E allora sarà lui il diluvio universale che pulirà questo mondo sbagliato in Taxi Driver.

Così inizia a prepararsi, procurandosi quell’arma impugnata nella scena più memorabile di Taxi Driver: il monologo di Travis davanti allo specchio. Lo sappiamo ormai, un monumentale Robert De Niro, per cui nessuna parola può davvero esprimere la grandezza della sua performance (ricordiamo che, per immedesimarsi in Travis, lavorò 12 ore al giorno per un mese come tassista e studiò le malattie mentali), improvvisò le sue battute, dato che il copione diceva solo “Travis guarda in uno specchio”. Il resto è storia. È un momento che racchiude l’essenza del personaggio e dipinge la sua personalissima discesa verso la follia. Vuole davvero far male, vuole davvero esercitare quel potere su qualcuno. Trasmette un’ansia tremenda, per via dell’alternarsi tra il silenzio assoluto che riempie la scena e le gesta scattanti e disperate di Travis. Sta lottando con un nemico immaginario, che è identificato con la sua immagine riflessa. E forse inconsciamente, ritiene sé stesso il vero nemico da abbattere.

Del resto, la violenza non può che generarne altra, sebbene sia in un certo senso salvifica per Travis. Una violenza che si evolve in Taxi Driver: dapprima è vista di sfuggita, nelle strade e attraverso i finestrini di un taxi; poi ribolle nell’animo del protagonista, fuoriuscendo improvvisamente attraverso i suoi comportamenti paranoici; infine, esplode in tutta la sua catastrofica potenza.

E qui si inserisce la storia della giovanissima prostituta Iris e del suo protettore Sport in Taxi Driver. È nella salvezza della piccola che Travis trova uno scopo e la sua possibilità di redenzione. Tornano dunque i temi del peccato, della colpa, della punizione e dell’espiazione già affrontati da Scorsese in Mean Streets, con Travis che diviene un angelo vendicatore che si macchia le mani di sangue per uscirne paradossalmente purificato. La sparatoria finale fu per l’epoca particolarmente intensa – anche per la presenza di una già talentuosissima tredicenne Jodie Foster – e ha mantenuto il suo impatto pure oggi, nonostante la desaturazione del colore rosso operata dal regista per evitare la censura. E dopo quel massacro, Travis esce dall’invisibilità e acquista un momento di notorietà, venendo salutato come un eroe, legittimando così la sua violenza. Ma dura poco, perché la realtà ha sempre bisogno di nuovi idoli, che prendono velocemente il posto dei vecchi.

Spiazza, poi, quanto un film del 1976 sia ancora oggi attuale in molte sue tematiche, quali la facile reperibilità delle armi negli Stati Uniti, il razzismo, la misoginia, l’alienazione, le illusioni delle promesse della classe politica, le nevrosi presenti nelle grandi città, la depressione intesa come malattia sociale connessa a un luogo malato, la contraddizione alla base dell’attribuzione di morale positiva o negativa a una determinata azione. Scorsese le rappresenta con estrema lucidità e, attraverso un taglio critico e intimistico, narra l’America di quegli anni. Il suo tocco, infatti, è visibile fin da subito, con i primi piani, i grandangoli estremi, le riprese che dal dettaglio si espandono all’infinito per mostrarci un mondo che non ci appartiene, la non tradizionale semi-soggettiva che non segue Travis nel deposito taxi ma la camera fa una panoramica per poi ritrovarlo in un secondo momento. Quella in Taxi Driver è, dunque, un’America ferita, sconvolta, che ha visto cadere i falsi miti degli anni 60 e il suo carattere d’invincibilità dopo la morte di Kennedy e la sconfitta in Vietnam.

Scorsese denuncia gli effetti devastanti della guerra del Vietnam attraverso Travis, veterano abbandonato dalle istituzioni e incapace di inserirsi da solo nella società civile. Ed è solamente una delle molteplici letture di Taxi Driver, tra le quali troviamo ad esempio la critica alla libera circolazione delle armi e quella ai media che trasformano un omicida instabile in eroe poiché si è sfogato sulle persone giuste. Perché, se ci pensiamo, la narrativa sarebbe decisamente cambiata se solo avesse ucciso il senatore. In fondo, questa è la forza dell’opera: riesce a soddisfare ogni tipo di pubblico attraverso il racconto lucido e glacialmente cronachistico della deriva di Travis, portandoci a quel finale che tutt’ora lascia a bocca aperta.

Già, il finale. Lì dove Travis ritorna nella sua solitudine, rivede Betsy che forse rimpiange l’eroe ma non l’uomo, ma non pare cambiato. Non riesce a comunicare con lei, sembra essere tornato al punto di partenza e quel gesto violento non ha rivoluzionato la sua vita. È stato soltanto un’illusione. E il suo ultimo sguardo nello specchietto ci lascia addosso un’inquietudine che non va via, perché annuncia un nuovo possibile crollo del protagonista, una nuova violenza. Un po’ come Alex DeLarge che, nel finale di Arancia Meccanica, pare riconquistare il suo lato sociopatico quando esclama:

“Ero guarito, eccome!”

Allora, sebbene Travis voglia correre verso il futuro e superare il passato, non riesce a non guardarsi indietro, verso ciò che non potrà mai dimenticare, rimanendo straniero nella vaghezza della New York notturna. E noi, come lui, non potremmo mai dimenticare un’interpretazione, una scrittura, una regia, un film di questo calibro. Ringraziando chiunque abbia permesso la nascita e la realizzazione di questo capolavoro intramontabile, assoluto, semplicemente eterno.