Ogni giorno proviamo a raccontare le serie TV con la stessa cura e passione che ci hanno fatto nascere.

Se sei qui, probabilmente condividi la stessa passione anche tu.

E se quello che facciamo è diventato parte delle tue giornate, allora Discover è un modo per farci sentire il tuo supporto.

Con il tuo abbonamento ci aiuti a rimanere indipendenti, liberi di scegliere cosa raccontare e come farlo.

In cambio ricevi consigli personalizzati e contenuti che trovi solo qui, tutto senza pubblicità e su una sola pagina.

Grazie: il tuo supporto fa davvero la differenza.

➡️ Scopri Hall of Series Discover

Quello che leggerai non sarà solo una recensione, ma un vero viaggio dentro Atlanta. Ovviamente allarme spoiler.

Immagina di essere nel retro di un locale jazz fumoso di Atlanta. L’aria è densa, quasi solida, intrisa di musica e storie. Il fumo si arriccia verso il soffitto basso, mescolandosi al profumo legnoso del bourbon e all’aroma ferroso del metallo degli strumenti. In un angolo, un gruppo di amici parla fitto. Le parole passano dal rap underground al senso dell’esistenza, con transizioni che non sembrano forzate: una risata fragorosa diventa una confessione sussurrata, un commento ironico si trasforma in una riflessione filosofica. Poi, all’improvviso, succede qualcosa che spezza la logica: un dettaglio, un gesto, un evento surreale che non stona, anzi, si incastra alla perfezione nella scena.

Questa atmosfera sospesa tra reale e irreale è Atlanta. Una serie che non racconta semplicemente una trama, ma crea un ecosistema narrativo in cui il quotidiano e l’assurdo si inseguono e si fondono. Donald Glover non costruisce un prodotto televisivo: orchestra un’esperienza sensoriale. Il ritmo non è dettato da cliffhanger obbligatori o da regole di mercato, ma dalla vita stessa, con i suoi salti, i suoi tempi morti, le sue accelerazioni improvvise.

Atlanta è un manifesto culturale travestito da serie tv. È dramma, ironia, riflessione sociale, humour surreale, e tutto convive senza forzature. È un’opera che non teme di alienare parte del pubblico, perché non cerca approvazione, ma autenticità. Lo spettatore è invitato a perdersi, a non aspettarsi spiegazioni, a lasciarsi trascinare in una narrazione che si muove come una jam session: libera, improvvisata, ma sempre con un filo invisibile che tiene insieme ogni nota. È questo rifiuto di omologarsi, unito alla capacità di sorprendere a ogni episodio, che fa di Atlanta un’esperienza unica nella televisione contemporanea.

La genesi di un’opera irripetibile

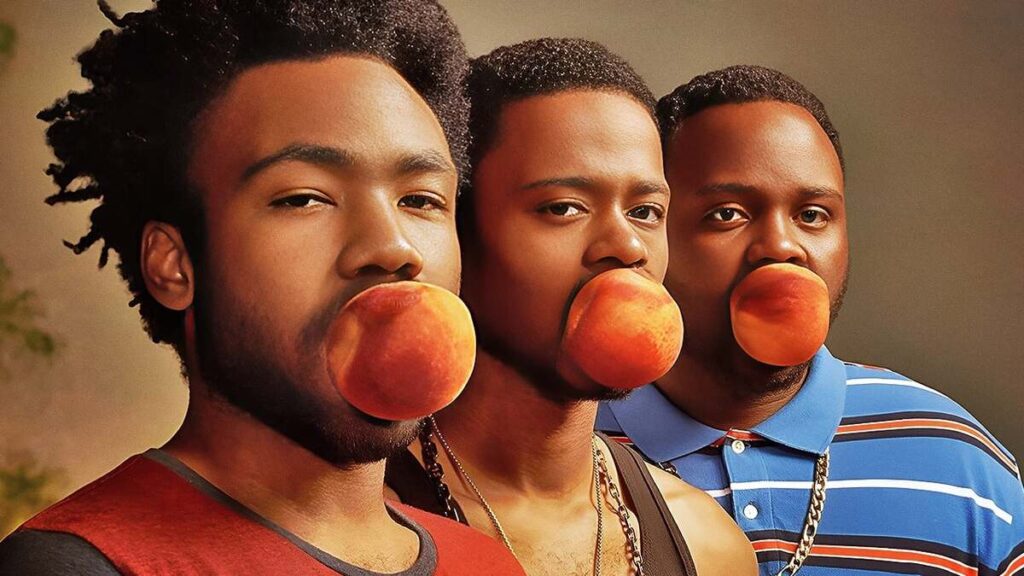

Dal 2016 al 2022, in quattro stagioni e 41 episodi, Atlanta ha costruito un’identità televisiva senza precedenti. Donald Glover è il centro nevralgico del progetto: scrive, interpreta, dirige e produce, rendendo ogni aspetto dello show una manifestazione della sua visione artistica. Al cuore della storia c’è Earnest “Earn” Marks, ex studente di Princeton che decide di diventare il manager del cugino Alfred “Paper Boi” Miles, rapper emergente di talento e carattere complesso. Il loro rapporto è fatto di affetto e tensione, di sogni condivisi e fallimenti accumulati.

Attorno a loro si muovono figure indimenticabili: Darius, interpretato da Lakeith Stanfield, un personaggio quasi sciamanico che sembra vivere in un’altra dimensione; Van, ex compagna di Earn e madre della loro figlia, che alterna momenti di stabilità a scosse di instabilità emotiva. La chimica tra questi personaggi è tangibile, e ciò che li rende autentici è il modo in cui interagiscono: non attraverso dialoghi perfetti e costruiti, ma con sguardi, pause e gesti che sembrano catturati dalla vita reale.

Atlanta si prende il lusso di raccontare non solo cosa accade, ma come viene vissuto. La trama non è mai un semplice insieme di eventi: è il pretesto per esplorare le sfumature emotive e psicologiche dei protagonisti. In un panorama televisivo che spesso sacrifica la profondità per mantenere il ritmo, Atlanta ribalta la prospettiva e trasforma i momenti di quiete in catalizzatori narrativi. È in quei frammenti sospesi che si percepisce la vera potenza della serie, che non ha paura di restare in silenzio quando tutti si aspettano parole. Se vi state chiedendo dove vederla, beh, Disney+.

La lente del surrealismo

Guardare Atlanta significa accettare di cambiare prospettiva. L’opera è profondamente radicata nel profondo surrealismo, una corrente che fonde l’esperienza umana con elementi fantastici e simbolici. Non è un artificio estetico fine a sé stesso, ma un linguaggio che permette di raccontare verità complesse senza filtri. Il surreale diventa un mezzo per scavare nella realtà, non per fuggirne.

Ogni episodio è un portale verso un universo parallelo in cui il quotidiano si piega a regole temporanee e mutevoli. Può assumere i toni di un sogno lucido, di un incubo o di una farsa grottesca, ma sempre con uno scopo preciso. Una scena apparentemente comica può essere una critica feroce al consumismo culturale; un episodio che sembra un divertimento leggero può in realtà parlare di trauma intergenerazionale e perdita di identità.

L’uso del surreale in Atlanta è chirurgico: non interrompe la narrazione, la amplifica. Gli elementi stranianti non sono decorazioni, ma strumenti per spingere lo spettatore a guardare da vicino ciò che nella realtà preferirebbe ignorare. Questo approccio trasforma ogni episodio in un’opera a sé, come se fosse un’installazione artistica connessa a un tema più grande.

In un panorama televisivo spesso prevedibile, Atlanta si distingue per la capacità di far convivere due anime opposte: quella radicata nel realismo e quella immersa nell’immaginazione. Il risultato è una visione che scuote, che sfida e che, soprattutto, non si dimentica.

Ogni episodio, un microcosmo

Uno degli aspetti più sorprendenti di Atlanta è la sua struttura interna, che si avvicina a quella di un’antologia. Non c’è bisogno di guardare la serie in ordine per godere di un episodio: ciascuno è un mondo autonomo, con toni e generi che cambiano radicalmente. Si passa da una commedia nera a un horror psicologico, da un dramma intimista a un finto documentario satirico. Alcuni episodi non includono nemmeno i protagonisti principali, scegliendo invece di esplorare storie parallele che ampliano l’universo narrativo.

Questa libertà creativa permette alla serie di affrontare temi come la performatività dell’identità, il peso del retaggio culturale, l’alienazione sociale. Anche quando sembrano scollegati, questi racconti si specchiano l’uno nell’altro, costruendo un mosaico narrativo in cui ogni tessera ha un ruolo. La vita, sembra dirci Atlanta, non è una trama lineare, ma una costellazione di momenti che si influenzano a vicenda.

Il formato antologico interno è anche una dichiarazione d’intenti: non c’è una formula unica per raccontare una storia, e non c’è bisogno di un filo conduttore rigido per mantenere coerenza. La coerenza di Atlanta è tematica e sensoriale, non strutturale. Questo approccio libera la serie dalle regole tradizionali della serialità, rendendo ogni episodio una sorpresa. È il piacere di non sapere cosa ti aspetta, ma di sapere che qualunque cosa arrivi, sarà raccontata con la stessa attenzione ai dettagli, la stessa cura estetica e la stessa capacità di unire leggerezza e profondità.

Nel cuore di una regia singolare

In Atlanta, passando alla regia, non è un elemento accessorio ma il cuore pulsante della narrazione visiva. Gran parte di questa identità stilistica è merito di Hiro Murai, collaboratore di lunga data di Donald Glover, che ha plasmato l’estetica della serie con un occhio capace di mescolare intimità e sperimentazione. Le inquadrature non sono mai scelte a caso: ogni movimento di camera, ogni indugio, ogni taglio ha un peso narrativo. Non si tratta di mostrare ciò che accade, ma di far percepire allo spettatore lo stato d’animo dei personaggi.

I silenzi diventano pause cariche di significato, veri momenti di respirazione del racconto. I dialoghi, anche quando sembrano casuali, vengono coreografati con attenzione millimetrica, ma senza mai perdere la naturalezza. La macchina da presa può restare immobile per interi minuti, fissando un volto o un gesto, oppure muoversi lentamente come se seguisse il respiro stesso della scena. Ci sono episodi in cui il montaggio sembra dettato dal ritmo cardiaco dei protagonisti, trasformando lo spettatore in un compagno silenzioso di quel momento.

La fotografia gioca un ruolo altrettanto cruciale. Le luci spesso privilegiano tonalità calde e ombre profonde, creando un’atmosfera che richiama il calore delle serate estive nel sud degli Stati Uniti, oppure virano verso il freddo e il cupo quando la narrazione scivola in territori più inquietanti. Non c’è una coerenza cromatica forzata: ogni episodio sceglie la sua tavolozza in base al tono e al significato della storia.

Questo approccio visivo rende Atlanta immediatamente riconoscibile, anche a un occhio non allenato. È una regia che non impone la sua presenza con virtuosismi fini a sé stessi, ma che diventa parte organica del racconto. Guardando la serie, si ha la sensazione che ogni scelta visiva non sia stata pensata per stupire, ma per avvicinare lo spettatore all’essenza emotiva della scena.

Viaggio, ritorno, trasformazione

La terza stagione di Atlanta segna una svolta radicale: i personaggi principali lasciano la Georgia e approdano in Europa. Amsterdam, Londra, Parigi diventano nuovi scenari, ma soprattutto nuovi specchi in cui riflettersi. Non è solo un cambio di ambientazione: è un cambio di prospettiva. La diaspora nera in un contesto europeo viene affrontata con un mix di sarcasmo, malinconia e sguardo critico. I successi professionali si intrecciano con l’alienazione, la percezione di sé si confronta con la percezione esterna, e l’identità diventa terreno di negoziazione continua.

Questi episodi europei sono tra i più divisivi della serie. Alcuni li vedono come un allontanamento eccessivo dalla struttura originale, altri come il momento in cui Atlanta raggiunge la sua massima ambizione. In realtà, questa parentesi funziona come un esperimento narrativo: i personaggi vengono estratti dal loro habitat naturale e immersi in contesti che li costringono a ridefinirsi.

La quarta stagione riporta la narrazione ad Atlanta, ma il ritorno non è un semplice “ripristino” delle origini. È un ritorno con occhi trasformati, un rientro in una città che è la stessa e al tempo stesso completamente diversa, perché sono cambiati i protagonisti. Le relazioni hanno subito fratture e ricuciture, le dinamiche sono mutate, e la consapevolezza accumulata in Europa lascia un’ombra lunga.

Il finale della serie è potente proprio perché rifiuta conclusioni nette. Non offre risposte preconfezionate, ma domande aperte. Non dice allo spettatore cosa pensare, ma lo spinge a sentire. È un epilogo che rispecchia la filosofia di Atlanta: la vita non si chiude con un punto fermo, ma continua a muoversi, a trasformarsi, a sfuggire alle definizioni.

L’impatto oltre lo schermo

Atlanta non è solo una serie di culto: è un punto di riferimento per la televisione contemporanea. Ha vinto due Golden Globe e due Emmy, ma i premi sono solo la superficie del suo impatto. Ha ispirato una generazione di autori e registi, dimostrando che una serie può essere popolare, sperimentale e profondamente politica allo stesso tempo. La scrittura di Glover e del suo team è affilata e imprevedibile: ogni battuta può diventare virale, ogni scena può trasformarsi in un meme, ma nulla è scritto per inseguire la viralità. L’obiettivo è raccontare storie autentiche, senza compromessi.

In Italia, nonostante la disponibilità su Fox prima e Disney+ poi, Atlanta rimane un culto di nicchia. Forse perché non è una serie da guardare passivamente: richiede attenzione, apertura mentale e tempo. Ma per chi accetta questa sfida, la ricompensa è enorme. Ogni episodio è un atto di resistenza creativa in un panorama televisivo sempre più omologato.

La musica, la moda, la cultura urbana non sono semplici elementi scenografici: sono il tessuto stesso del racconto, e sotto di essi scorrono domande esistenziali, memorie storiche e paure collettive. Atlanta parla dall’interno della comunità afroamericana, senza filtrare il messaggio per renderlo più digeribile a un pubblico esterno. In questo, è una rivoluzione silenziosa.

Alla fine, Atlanta rimane nella memoria non solo per ciò che racconta, ma per come lo racconta. È un’opera che ti spinge a rivederla, consapevole che ogni nuova visione rivelerà qualcosa che ti era sfuggito. Come tutte le opere d’arte autentiche, cambia insieme a te.