Ogni giorno proviamo a raccontare le serie TV con la stessa cura e passione che ci hanno fatto nascere.

Se sei qui, probabilmente condividi la stessa passione anche tu.

E se quello che facciamo è diventato parte delle tue giornate, allora Discover è un modo per farci sentire il tuo supporto.

Con il tuo abbonamento ci aiuti a rimanere indipendenti, liberi di scegliere cosa raccontare e come farlo.

In cambio ricevi consigli personalizzati e contenuti che trovi solo qui, tutto senza pubblicità e su una sola pagina.

Grazie: il tuo supporto fa davvero la differenza.

➡️ Scopri Hall of Series Discover

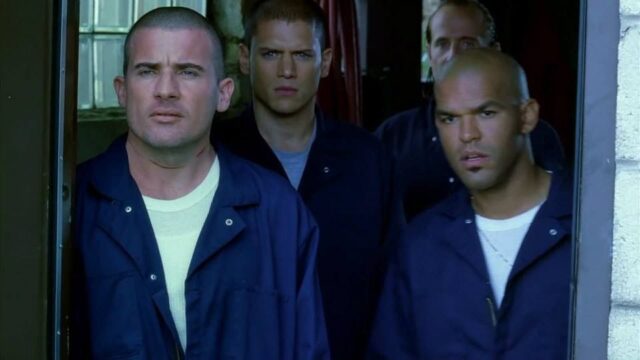

È notizia degli ultimi giorni: Prison Break, lo storico prison drama che ha fortemente caratterizzato il genere nei primi anni Duemila, tornerà con un “reboot”. Verrà sviluppato da Hulu e avrà come volto principale Emily Browning, già protagonista del film tratto da Una serie di sfortunati eventi e della serie tv American Gods. Lo showrunner è Elgin James, già co-autore con Kurt Sutter dello spin-off di Sons of Anarchy, Mayans M.C. Si concretizza così un’operazione di riavvio di cui si parlava da anni: dopo lo straordinario successo della serie storica, rinnovato oltretutto dallo streaming nel 2020 della pandemia e dei conseguenti lockdown, Prison Break si ripresenta al pubblico sotto una nuova veste. Niente a che vedere con l’insoddisfacente sequel del 2017: stavolta non ritroveremo Michael Scofield e Lincoln Burrows. Sarà una nuova storia con nuovi protagonisti, interpretati da un nuovo cast.

Lo chiariscono bene i primi elementi di trama riportati nella sinossi ufficiale: “Un’ex soldato, diventata agente penitenziario, accetta un lavoro in una delle prigioni più letali d’America per dimostrare fino a che punto è disposta a spingersi per qualcuno che ama”.

Tutto molto interessante, sulla carta: è un prison drama con buone premesse e potrebbe venir fuori qualcosa di interessante. Una domanda, però, sorge spontanea: cosa c’entra Prison Break, in tutto ciò?

Sì, ok: è una serie tv ambientata in una prigione, e va bene. Con ogni probabilità, l’agente penitenziario interpretata da Emily Browning favorirà una clamorosa evasione per salvare la vita di “qualcuno che ama”, sennò non capiremmo davvero di cosa stiamo parlando. Potrebbe essere una sorella, magari. Un fratello. “Qualcuno che ama”, in ogni caso: non è importante domandarselo ora. E poi? Fin qui percepiamo al massimo dei timidi echi della serie madre, con un solo elemento di continuità davvero solido: la storia della nuova Prison Break sarà settata all’interno di un universo narrativo in cui le vorticose avventure di Michael Scofield saranno parte del suo vissuto. È lo stesso mondo, in pratica. Ma è un’altra storia.

E allora è giusto chiederselo: perché mai dovrebbe essere un “reboot”? Perché non uno spin-off, per esempio? Al massimo un sequel con nuovi presupposti: non potendo escludere la comparsa di personaggi già presenti nella serie madre, potrebbe aver senso definirlo come tale. Ma il reboot è un’altra cosa, e questa non è solo una problematica espressiva: è il segno dei tempi televisivi che stiamo vivendo.

Chiariamo allora un punto fondamentale: cosa dovrebbe essere un “reboot” e cosa invece è oggi in tanti casi.

Scomodiamo Wikipedia: secondo l’enciclopedia, nell’ambito dei mass media un reboot è “un’opera che rappresenta un nuovo inizio per un universo immaginario, opera, o serie. Un reboot scarta la narrazione preesistente e ne ricrea i personaggi, le trame e il contesto della storia”.

Chiaro, no? In parole povere, si prende una storia e si decide di raccontarla dall’inizio per una seconda volta. Si racconta la stessa storia, seppure con una reinterpretazione più o meno libera: ricordate la fallimentare versione coreana de La Casa di Carta? Era un reboot, senz’altro. L’adattamento, tuttavia, può portare ad alcune variazioni sul tema: per esempio, la trasformazione di un personaggio maschile in femminile, come nel caso della nuova Prison Break. La stessa che presenterà un carcere misto, non più solo maschile: ci sta tutto, e va bene così. Altrettanto giusto spingersi oltre e decidere di raccontare una storia già raccontata con un capovolgimento delle prospettive di genere: Bel-Air, il reboot drammatico della sitcom Willy, il Principe di Bel-Air, l’ha fatto e può rientrare legittimamente nella definizione.

Negli ultimi anni, tuttavia, il termine è stato utilizzato sempre più a sproposito.

Come se si volesse dare maggiore autorevolezza alle operazioni di riavvio, potenzialmente sminuite dall’idea di uno “spin-off” – quindi di un progetto dipendente da un altro e per questo meno importante, all’apparenza – i “reboot” hanno assunto un’identità sempre più libera. Negli ultimi giorni, per esempio, si è parlato insistentemente di un altro reboot in arrivo, anche stavolta connesso a una serie tv iconica: X-Files. La stessa storia, raccontata in un altro modo? No, un’altra storia con gli stessi protagonisti. In pratica, un sequel. Così come è un sequel Dexter: Resurrection, ovviamente. Ma mica è un reboot. E no, allora: non è un vero reboot, il reboot di Prison Break.

Emily Browning non interpreterà una versione femminile di Michael Scofield, bensì una donna che non si sovrappone a lui. Ciò per quanto sappiamo attualmente, certo. E ora come ora sappiamo pochissimo, anche se sta emergendo qualcosa in più. Sappiamo però che questa sarà un’altra storia, ed è tutto ciò che ci interessa ora.

Ecco, arriviamo al punto: perché si sta usando l’etichetta di “reboot” anche quando ci sarebbero definizioni molto più specifiche per definire quello che sembra essere, a tutti gli effetti, uno spin-off?

Prison Break non è certo la sola: oltre a X-Files, potremmo menzionare in tal senso anche il “reboot” di Matlock, distribuito negli ultimi mesi da Paramount+. Anche in questo caso, parliamo di una serie tv storica del panorama mondiale. Una serie che ha segnato un’epoca, e che evoca immediatamente un immaginario familiare a un folto pubblico. Chi l’ha vista, però, l’ha capito da subito: la serie madre e il presunto “reboot” hanno raccontato due storie diverse. In tutto e per tutto. Però sì: è un reboot, in teoria.

Emerge allora un fenomeno dai contorni ormai evidenti.

Si ha l’impressione, infatti, che il fenomeno delle “proprietà intellettuali” nelle serie tv — ovvero la crescente presenza di franchise che poggiano su spin-off, prequel, sequel, revival o, per l’appunto, reboot di vario tipo — si stia espandendo sempre più, al pari di quanto accade nel cinema. In molti casi sembra diventato un viatico quasi inevitabile per proporre qualcosa di nuovo al grande pubblico, senza avventurarsi in terreni commercialmente troppo incerti.

Non è una novità. Ne avevamo già parlato in un articolo dedicato alla fine dell’era televisiva segnata dall’esplosione e dal consolidamento dello streaming. Oggi, a quella fase, stanno subentrando dinamiche più caute: produzioni attente ai costi, strategie orientate alla sicurezza, e una generale preferenza per titoli che possano contare su un riconoscimento immediato. Dopo la fine della “bolla dello streaming”, molte realtà produttive sembrano aver smesso di scommettere sull’inedito, preferendo riattivare marchi e universi narrativi già familiari al pubblico. Una tendenza che nasce da considerazioni economiche, certo, ma anche da una forma di prudenza creativa: la paura di osare troppo e di fallire. Di proporre qualcosa che non abbiamo già amato almeno una volta.

Tutto questo sta riducendo lo spazio per le sperimentazioni e spingendo una fetta del mercato verso una logica da “usato sicuro”: adattamenti di opere note, variazioni sul tema, riscritture di storie già sedimentate nell’immaginario collettivo. Il discorso, in realtà, è molto più ampio e complesso — e rimandiamo al pezzo per ulteriori approfondimenti — ma una tendenza appare chiara: guardare al passato è diventato, per molti, il modo più rassicurante per immaginare il futuro.

Qualche tempo fa, avevamo ampliato il tema con un’ulteriore digressione contenuta in un altro articolo: “La nostalgia sta tarpando le ali alla creatività nel mondo delle serie tv?”, ci eravamo domandati.

Lo citiamo brevemente: “Fredric Jameson vedeva nella nostra epoca il trionfo del pastiche: imitazioni vuote, prive di intento critico, che mescolano il passato senza davvero capirlo. Si parlava di pastiche come della modalità dominante della cultura contemporanea: non più parodia o critica del passato, ma mimesi priva di contenuto critico“. E ancora: “Il passato diventa uno stile tra tanti. Un’estetica da indossare. Le serie tv che riproducono gli anni Ottanta o Novanta senza profondità sono perfetti esempi di questo pastiche. E poi c’è Baudrillard: ci direbbe che viviamo immersi nei simulacri. Ovvero: copie di copie che hanno perso ogni legame con la realtà. In fondo, molte serie tv sembrano fatte proprio così: non per raccontare qualcosa di nuovo, ma per tenere in vita qualcosa che è già stato”.

Definire la nuova Prison Break come se fosse un reboot, pur non essendolo, rientra in questa dinamica.

Siamo ormai ancorati in ogni ambito a “operazioni nostalgia” che non hanno effettivamente nulla da raccontare: si limitano a trasformare il sentimento collettivo in un marchio, l’emozione in un prodotto. Si è ormai creato un circuito vizioso in cui il mercato asseconda e alimenta un sentimento che caratterizza fortemente il nostro tempo, ma intristisce: ci siamo davvero convinti che il meglio sia ormai alle spalle e non ci sia rimasto altro che vivere all’interno di una simulazione dei tempi che furono?

Non vogliamo crederci. E lo sappiamo: per molti versi, è parte della natura umana affidarsi a un ricordo per rendere più piacevole il presente o il domani. Così come è umano che i ricordi distorcano la realtà passata e la rendano più bella di quanto effettivamente fosse. In questo momento, però, stiamo assistendo a una brandizzazione dei sentimenti che li sta portando in terreni inediti, sempre più estremi. Intristisce non poco perché si associa a uno smarrimento della speranza nei confronti delle storie che abbiamo da scrivere.

Allo stesso tempo, tuttavia, è un’opportunità: se davvero questa è ormai la strada prediletta per dar vita a nuovi progetti televisivi o cinematografici, ben venga l’adottamento di un pretesto per creare hype intorno a un prodotto che, altrimenti, non avrebbe avuto grande visibilità, rischiando di cadere nell’anonimato ancora prima dell’inizio.

Giusto per essere espliciti: questo articolo non sarebbe mai nato, se si fosse lanciato il nuovo prison drama con Emily Browning senza forzare le associazioni con Prison Break, è palese.

Ma Prison Break è Prison Break: genera attenzione a prescindere, e garantisce quell’onda mediatica preliminare che ogni nuovo progetto sogna di avere. Ben venga la nostalgia, se sarà l’occasione per raccontare qualcosa di valido. Andor è una delle migliori serie tv degli ultimi anni, e senza l’universo di Star Wars non sarebbe mai esistita. Lo stesso vale per Matlock: dietro la pretestuosa etichetta di “reboot” c’è una serie solida, impreziosita da un’interpretazione magnetica di Kathy Bates.

Il vero rischio, allora, è pensare che basti un nome noto per farci innamorare di nuovo. L’importante è che la nuova Prison Break provi davvero a costruire una suggestione nuova, invece di limitarsi a vivere della sua ombra. Se sarà bella quanto la prima, andrà bene comunque: reboot o no, potranno chiamarla come vogliono.

Antonio Casu