Ogni giorno proviamo a raccontare le serie TV con la stessa cura e passione che ci hanno fatto nascere.

Se sei qui, probabilmente condividi la stessa passione anche tu.

E se quello che facciamo è diventato parte delle tue giornate, allora Discover è un modo per farci sentire il tuo supporto.

Con il tuo abbonamento ci aiuti a rimanere indipendenti, liberi di scegliere cosa raccontare e come farlo.

In cambio ricevi consigli personalizzati e contenuti che trovi solo qui, tutto senza pubblicità e su una sola pagina.

Grazie: il tuo supporto fa davvero la differenza.

➡️ Scopri Hall of Series Discover

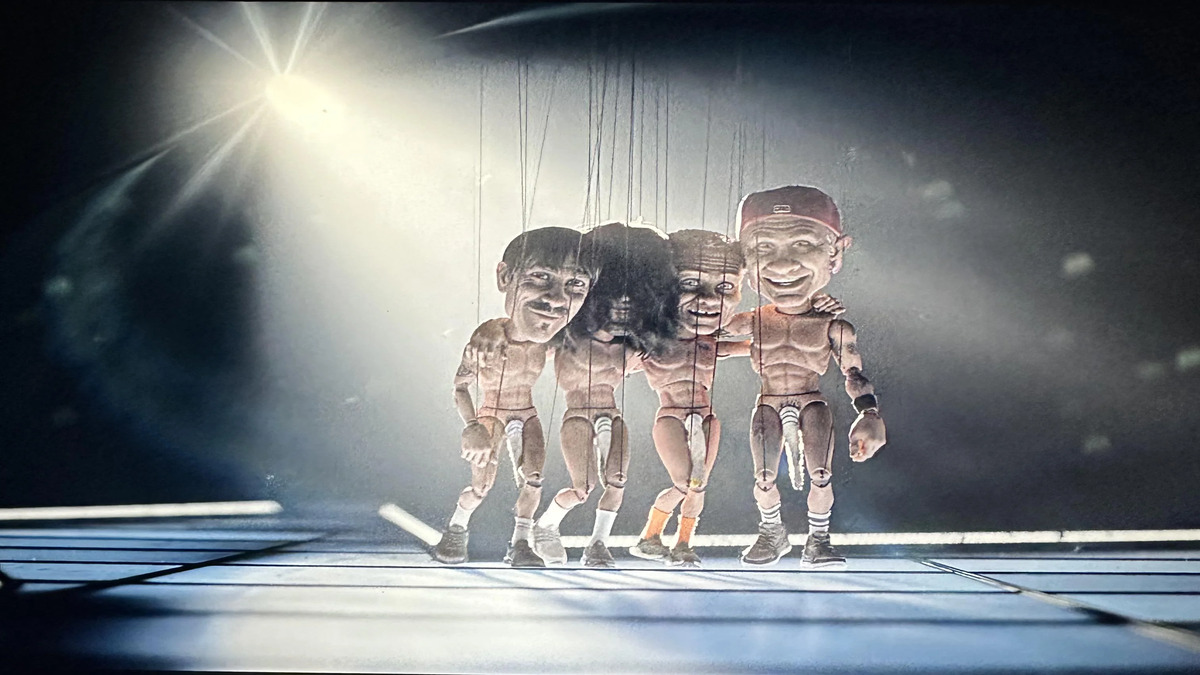

Love, Death & Robots (disponibile sul catalogo Netflix qui) è stato fin dall’inizio un laboratorio visivo e narrativo in cui si sperimentavano le possibilità del post-umano, dell’intelligenza artificiale e dell’evoluzione della coscienza. Una raccolta di visioni divergenti che si incontravano nel punto cieco tra macchina e carne, tra algoritmo ed algoritmo, tra carburante e sangue. A distanza di anni e di altrettante stagioni, non possiamo non chiederci che fine abbia fatto la sua anima post-umanista. Quella voce severa che ci parlava non tanto di un futuro, ma della dissoluzione stessa della linea tra umano e non umano?

Nelle prime stagioni di Love, Death & Robots sembrava risuonare un’eco di Donna Haraway e del suo Cyborg Manifesto. Non più l’uomo al centro dell’universo, ma un essere ibrido, inscritto in reti di significato più grandi di lui.

Prendiamo Zima Blue come esempio massimo. La storia di un artista divenuto celebre che, in cerca di senso, risale alle sue origini da automa pulitore. È il mito della caverna platoniana al contrario. La grotta non rappresenta più il luogo da cui evadere, ma quello in cui tornare ad apprendere il mondo attraverso ombre che si muovono per noi. La conoscenza, qui, è il peso dell’identità.

Con il passare delle stagioni, qualcosa cambia anche se la quarta ci ha riportato ai fasti della prima (qui la nostra recensione). La tensione filosofica sembra attenuarsi e gli episodi diventano più rapidi, spesso autocontenuti in cliché visivi o narrativi. Si moltiplicano gli episodi che si adagiano su sequenze d’azione perfettamente animate, dimostrando un vero mutamento di paradigma. L’antologia finisce per adattarsi alle esigenze dello spettatore post-Netflix, figlio dell’algoritmo e del binge-watching. Invece di interrogarsi sul “cosa” i corti insistono maggiormente sul sottolineare il “come”. L’essenza si smaterializza nel virtuosismo.

Non dobbiamo, però, puntare il dito e gridare istintivamente al tradimento. Forse è solo l’evoluzione coerente di un progetto che non può più credere a un “oltre” dell’umano, perché l’oltre è ormai qui. Se la prima stagione guardava al post-umano come frontiera, le successive lo trattano come un paesaggio già colonizzato. In questo senso, l’apparente regressione è uno specchio della nostra cultura: abbiamo normalizzato il cyborg, banalizzato l’IA, sessualizzato la macchina.

Nonostante tutto, ci sono episodi che resistono alla semplificazione.

Jibaro, per esempio, è un canto muto che incrocia il folklore e la macchina in una danza violenta. La creatura al centro della puntata è la sirena della tradizione europea pre-cristiana e del folklore caraibico, una lamia o una yara, spirito acquatico associato a rituali di morte, vendetta e fertilità. Il suo canto è un’arma capace di provocare un’ecatombe di soldati in armatura. In termini post-umanisti, Jibaro è una meditazione violenta sulla soggettività come relazione disturbata tra corpo e ambiente. Il suono, normalmente legato alla comunicazione, qui diventa un virus che si diffonde nell’etere.

La sordità del protagonista, lupo travestito da agnello, è la sua unica difesa, ma anche la sua separazione dal mondo. È la soggettività chiusa, autarchica, che non può essere toccata dalla trascendenza o dal mito. Eppure, è proprio questa separazione che lo rende capace di compiere il gesto sacrilego. Il cavaliere non conquista la sirena, prima la violenta, poi la depreda strappandole letteralmente l’oro dalla carne viva. Assistiamo così alla profanazione totale del corpo-divino della sirena.

Oppure The Drowned Giant, quasi uscito da una pagina dimenticata di J.G. Ballard. Il corpo colossale di un gigante si arena sulla spiaggia e diventa oggetto di osservazione scientifica, poi di noia, infine di oblio. Gulliver si decompone senza suscitare alcuna commozione, lasciandoci con una riflessione devastante. Non è la morte dell’uomo a spaventarci, ma il fatto che quella stessa morte non significhi nulla.

Jean Baudrillard, nel suo Simulacres et Simulation, ci avvisa: “Non viviamo più nella realtà, ma nella sua sostituzione operativa.”

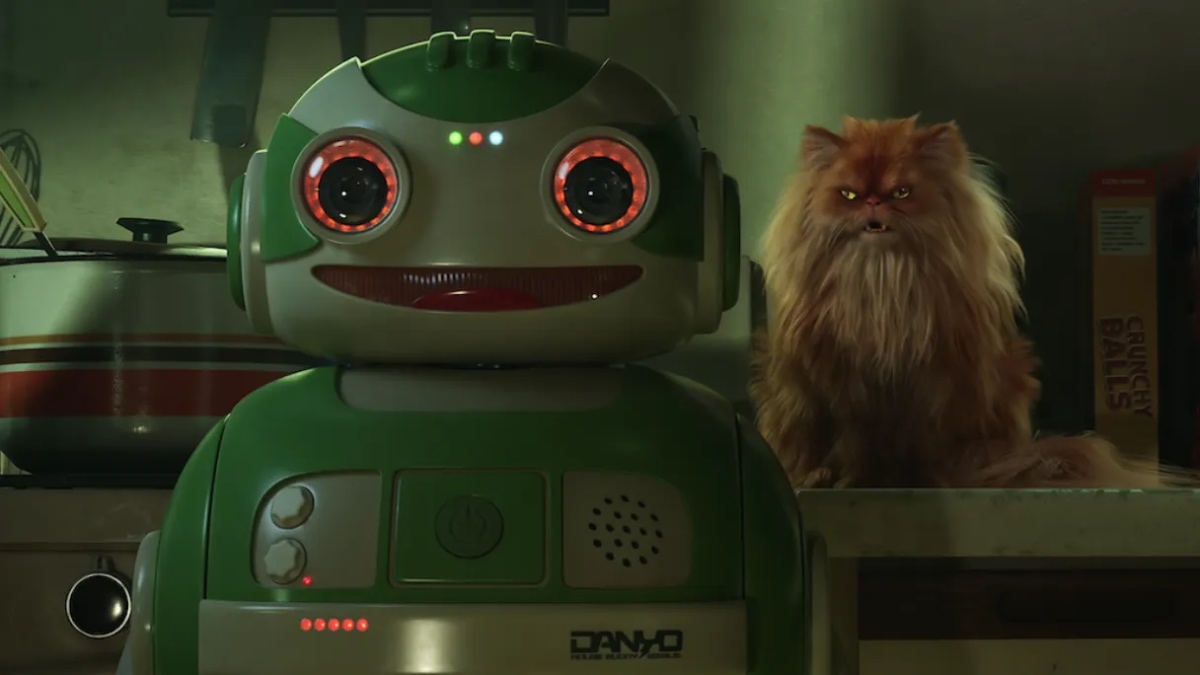

Il simulacro non nasconde la realtà, piuttosto la sostituisce. Ecco quindi che l’episodio Beyond the Aquila Rift non è solo fantascienza, ma un’elegia della perdita del reale. La protagonista Greta — o meglio, la sua proiezione — vuole contenere l’orrore. Nel pensiero post-umanista, il soggetto umano non è più il centro della realtà, ma una delle tante modalità dell’esistenza e in Beyond the Aquila Rift, questa decostruzione è radicale. Non solo, infatti, l’umano non ha più il controllo, non sa neppure di essere contenuto all’interno di una simulazione.

Il protagonista è un ospite, un prigioniero, un feto cosmico in una placenta artificiale. L’Altro (Greta, o l’entità che la impersona) non si presenta mai come “macchina” o “alieno”.

Oggi Love, Death & Robots sembra una collezione di reliquie estetiche: non ci spinge più oltre il confine dell’umano, ma ce lo mostra come un paesaggio già attraversato, ormai familiare.

Eppure, è in questa nostalgia del futuro che risiede forse il senso più profondo della serie. Come se ci stesse dicendo che il post-umano non è una rivoluzione, ma un lutto. Che non ci sarà un giorno in cui ci sveglieremo cyborg: ci siamo già diventati, e ora ne celebriamo i resti con stile, ironia e distacco. Cosa è rimasto, allora, della filosofia post-umanista in Love, Death & Robots? Un’estetica dell’ibrido, dell’altro-da-umano, ridotta spesso a decorazione ma ancora capace di colpire. Una riflessione frammentaria, ma ancora viva, sulla perdita del centro umano nell’era della complessità tecnica.

In un certo senso, la serie è diventata essa stessa post-umana: non più narrazione lineare, ma archivio di possibilità, di mondi paralleli, di visioni senza radice. E forse, in questo, rimane fedele alla sua vocazione originaria. Non più filosofia in senso stretto, ma poetica dell’oltre, traccia di un futuro che ci è già passato accanto, lasciandoci con la sensazione che qualcosa di importante ci sia sfuggito.