Attenzione: il pezzo contiene spoiler sulla serie presa in esame. Quindi se non l’hai vista non continuare.

Ogni giorno proviamo a raccontare le serie TV con la stessa cura e passione che ci hanno fatto nascere.

Se sei qui, probabilmente condividi la stessa passione anche tu.

E se quello che facciamo è diventato parte delle tue giornate, allora Discover è un modo per farci sentire il tuo supporto.

Con il tuo abbonamento ci aiuti a rimanere indipendenti, liberi di scegliere cosa raccontare e come farlo.

In cambio ricevi consigli personalizzati e contenuti che trovi solo qui, tutto senza pubblicità e su una sola pagina.

Grazie: il tuo supporto fa davvero la differenza.

➡️ Scopri Hall of Series Discover

Ci sono conclusioni che chiudono una storia; quella de I Soprano la lascia respirare. Holsten’s, gelateria–diner di Bloomfield, non è un santuario scenicamente appetibile per un finale di serie: è banale, luminoso, invaso da cromature piatte e poco carismatiche. Proprio per questo David Chase lo sceglie come teatro dell’ultimo rito domestico di Tony: una cena con Carmela e A.J., in attesa di Meadow bloccata a fare manovra. Gli onion rings, “i migliori del New Jersey” al centro della cena, mentre i Journey partono dal jukebox.

La scena rifiuta l’epica per abbracciare il quotidiano, la liturgia minuscola che ha sempre definito I Soprano: famiglia, cibo, routine. In quel banale ronzio di neon, però, si deposita tutta la pressione di sei stagioni: ogni apertura di porta, il tintinnio del campanello, il taglio su uno sconosciuto al bancone, su un “Members Only” che si alza e va verso il bagno, come un riflesso condizionato per chi ha imparato a leggere i segnali di pericolo. È il modo in cui la regia costruisce un metronomo d’ansia: l’alternanza tra campo–controcampo, gli sguardi che non si incrociano mai del tutto, il tempo elastico della quotidianità che si dilata d’un tratto fino allo strappo.

“Don’t Stop Believin’”: un controcanto di ferro e dolcezza

Non esiste brano più inflazionato di Don’t Stop Believin’, e proprio per questo la scelta è ferocemente ironica. La canzone funziona come contropunto: il pop ottimista su un tavolo dove ogni gesto – spezzare un anello di cipolla, bere un caffè – suona come un ultimo saluto. In termini drammaturgici, la musica non anticipa; anestetizza. E quando il campanello suona, la chitarra sale, Meadow sta finalmente per entrare. Il montaggio recide e lo schermo nero non è “mancanza”: è un taglio attivo, un blackout uditivo e visivo che cancella persino l’uscita di scena.

Non ci viene negata la morte o garantita la vita; ci viene tolto il privilegio di sapere. L’ultima decisione autoriale è anche l’ultima violenza sullo spettatore: condividere lo stato mentale di Tony, un presente perenne in cui la minaccia è sempre fuori quadro, pronta ad attraversare la porta al primo “ding”. L’effetto, a distanza di anni, resta intatto perché non è un trucco: è la logica conclusione di una serie che ha sempre sabotato l’aspettativa di catarsi.

Il “Members Only” e la grammatica della paranoia

Quel tipo con la giacca “Members Only” non è un indizio isolato; è un riassunto visivo. La stagione 6 si apre con un episodio intitolato Members Only: una coltellata semantica che lega il club, l’appartenenza, la violenza che torna a riscuotere. Nel diner, l’uomo attraversa il quadro con tempi casuali, si siede, guarda, poi scompare nel corridoio che porta al bagno. La macchina da presa lo marca a uomo ma non lo elegge a protagonista: resta un vettore di possibilità.

Chase compone la scena come un dilemma infinito: ogni figura sullo sfondo – la coppia al tavolo, un ragazzo con cappuccio, un camionista – potrebbe essere l’ultimo volto che Tony vede. La regia non suggerisce chi, suggerisce come: il rischio non è un “evento”, è un campo di forze. Per questo la conclusione “Tony muore” è plausibile, ma non necessaria: la grammatica del finale dice soprattutto che la diegesi mafiosa ha colonizzato il quotidiano al punto da rendere ogni campanello un potenziale colpo di grazia.

Il montaggio: un metronomo d’ansia

Ogni taglio costruisce un crescendo. Tony alza lo sguardo, Carmela sorride, A.J. parla distratto, il campanello suona. Il montaggio ripete e varia lo schema, come un metronomo che scandisce l’attesa. E proprio quando il pubblico è pronto al colpo, arriva il nero. Non un fade, non un dissolversi lento, ma un taglio netto che annulla immagine e suono. È un blackout assoluto che ci fa vivere l’angoscia più grande di Tony: non accorgersi dell’istante della fine. Un gesto che è insieme regia e scrittura, montaggio e filosofia.

La sceneggiatura invece, non concede nulla allo spettatore affamato di risposte. Non ci sono confessioni, addii o colpi di scena gridati. Gli onion rings hanno lo stesso peso di una pallottola: la scrittura equipara il gesto banale al destino. A.J. si lamenta della vita, Carmela chiede di Meadow, Tony ascolta in silenzio. È la quotidianità che rende il finale crudele: interrompere la vita non in un momento eroico, ma davanti a un piatto di cipolle fritte praticamente. La scrittura lavora per sottrazione, e proprio così riesce a restituire la verità della vita: non c’è un finale epico, c’è solo un’interruzione improvvisa.

La direzione degli attori: sguardi e silenzi

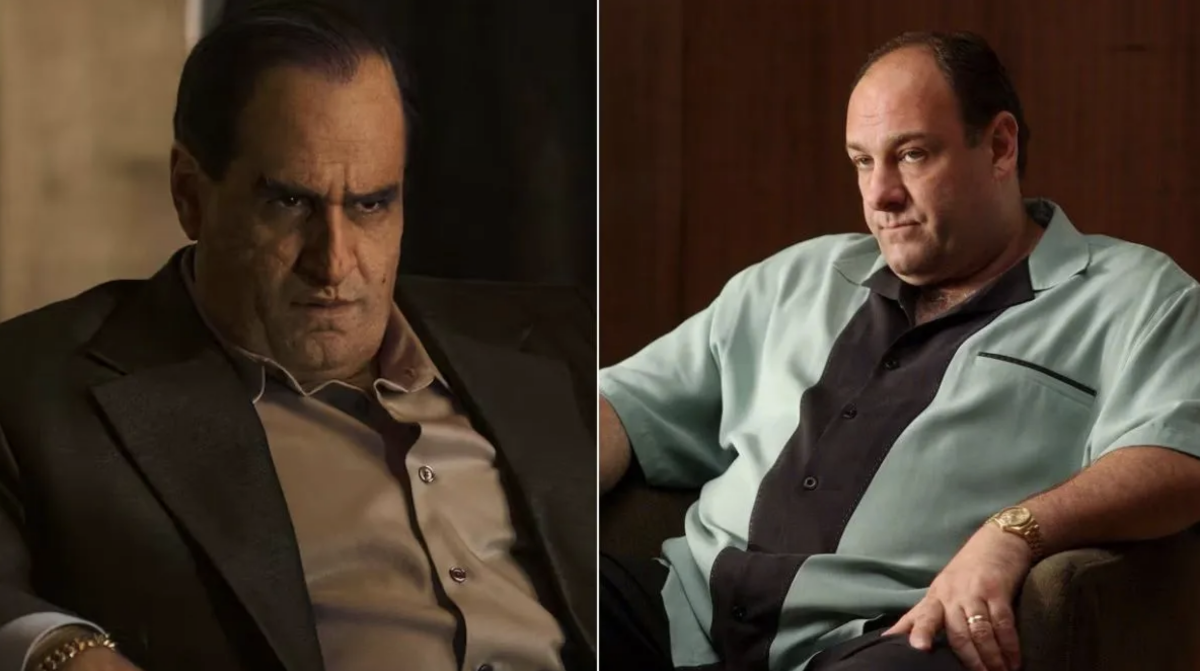

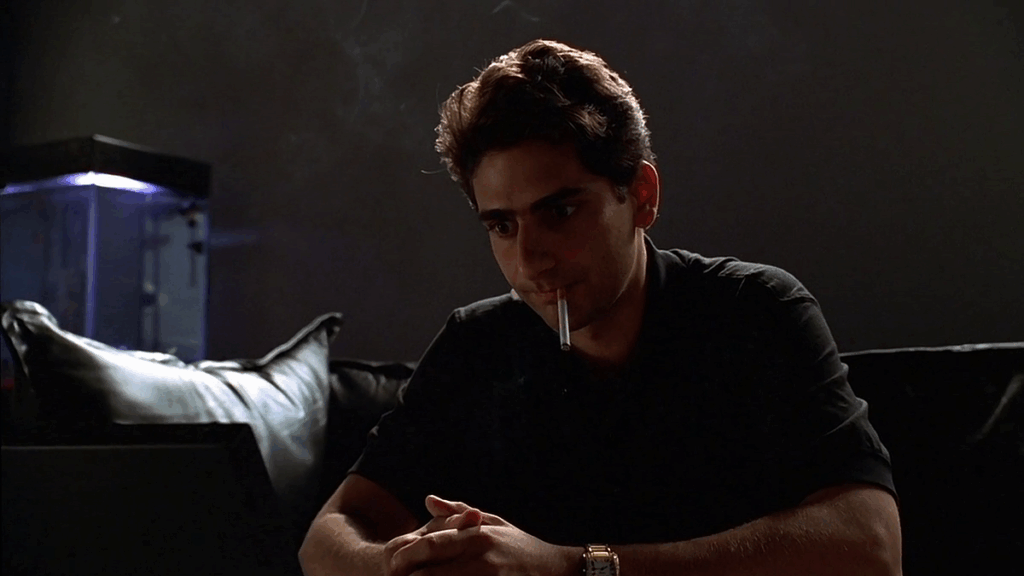

Gandolfini lavora di sfumature: i suoi sguardi che passano dal tavolo alla porta, l’espressione sospesa tra orgoglio e preoccupazione, il gesto lento di portare un onion ring alla bocca. Carmela (Edie Falco) regge la tensione con il sorriso pragmatico di chi tiene insieme i cocci, mentre A.J. (Robert Iler) porta in scena la sua inconcludenza, simbolo di una generazione senza radici. Meadow, fuori campo fino all’ultimo, diventa il simbolo di un arrivo mancato: la sua corsa per parcheggiare è la vita che non arriva in tempo. Ogni attore incarna non tanto il proprio personaggio, quanto il destino collettivo di una famiglia che sta per essere inghiottita dal buio.

Don’t Stop Believin’ non è un semplice accompagnamento, ma un controcanto sarcastico. Il suo ottimismo popolare scorre sopra un montaggio che accumula indizi di minaccia. L’apice del ritornello coincide con il taglio a nero: la musica esplode e nello stesso istante il mondo scompare. Chase usa la canzone come trappola: un anestetico che distrae lo spettatore prima dello strappo definitivo, come anticipato nei paragrafi antecedenti.

Il tavolo, le panche rosse, la targa “Riservato alla famiglia Soprano”: con il tempo Holsten’s è diventato un oggetto di culto, fino a finire all’asta e cambiare vita ancora una volta, da set a reliquia pop. Che un arredo di formica gialla susciti un’asta folle non è puro feticismo: è la prova che quella scena ha trasformato un luogo in metafora. Holsten’s è la casa che non protegge più, il bar che non è più neutro, il posto dove si torna per sentirsi normali e dove la normalità diventa la forma più sofisticata del pericolo. Nell’America post–Soprano, la frontiera tra pubblico e privato – tema ossessivo della serie – si materializza in un ristorante di provincia: l’intimità non esiste, è sempre permeabile all’irruzione del mondo (e del nemico).

L’ultima cena de I Soprano come chiave di lettura dell’intera serie

È comodo ridurre I Soprano a “serie sulla mafia” e il finale a “enigma”. La verità è che quel tavolo ricapitola il grande romanzo psicologico di Tony. La famiglia come scudo e prigione; il cibo come rito e dipendenza; l’ansia come habitat. Persino il dettaglio più screziato – Meadow che non riesce a parcheggiare – è una coda tematica: la generazione che tenta di “rientrare” nella vita, ma impiega sempre troppo, arriva sempre un istante dopo.

Tony, nel frattempo, gestisce micro–decisioni: dove sedersi, cosa ordinare, controllare la porta. È il suo mestiere: amministrare la minaccia. Il taglio a nero, allora, non è (solo) crudeltà: è onestà. Una fine coerente per un uomo che ha vissuto nel continuo presente dell’allarme. La catarsi classica – il corpo che cade, il sangue, le urla – sarebbe stata un tradimento stilistico. La serie sceglie l’unica morte che Tony, e noi con lui, possiamo davvero temere: quella che non vediamo arrivare.

I Soprano e la Psicologia di un addio senza lacrime

James Gandolfini, negli ultimi minuti, non “prepara” nulla. Il suo Tony è distratto, affettuoso, irritabile, famelico: vivo. E proprio per questo la scena è diventata iconica. Ogni gesto è calibrato sul vero. Lo sguardo breve all’ingresso, l’attenzione intermittente per A.J., il sorriso che affiora con Carmela, la piccola soddisfazione infantile davanti agli onion rings. È un uomo che, nonostante tutto, gode ancora delle cose semplici. La scelta di non spingere sul pathos permette alla tensione di insinuarsi sotto pelle: lo spettatore finisce per “fare la guardia” al posto suo, misurando i tempi di Meadow, ascoltando il campanello, contando gli sguardi sospetti. Alla fine, quando il nero cade, l’assenza di colonna sonora e titoli per dieci secondi è l’unico lutto possibile: lo spazio vuoto in cui depositare il nostro respiro trattenuto.

Cosa ha lasciato “lo schermo nero”?

Sedici anni dopo, discutiamo ancora della serie. Non perché manchi una risposta, ma perché il finale ci ha offerto la domanda giusta. Che cos’è una “fine” nella vita di un uomo come Tony? Se la minaccia è permanente, l’ultima scena non è un punto; ma un inizio di qualcosa di profondo. Si può credere che Tony sia stato ucciso in quell’istante. La soggettiva interrotta, il suono che si spegne, l’uomo con la giacca che rientra dal bagno – tutto regge la tesi.

L’ultima cena de I Soprano non è soltanto la conclusione di una serie straordinaria, ma un esperimento narrativo e visivo che ha riscritto le regole del racconto televisivo. Non c’è una fine netta, non c’è una spiegazione rassicurante. C’è il silenzio improvviso, lo stacco nero, la sospensione eterna. In quel vuoto ogni spettatore è costretto a proiettare le proprie paure, i propri dubbi, le proprie risposte.

I Soprano ha una dei finali migliori di sempre?

Ed è proprio questo il punto: I Soprano non ci hanno mai detto cosa pensare, ma ci hanno insegnato a guardare più in profondità. Quell’ultima cena in una tavola qualsiasi, con il jukebox che suona, con il quotidiano che scivola nell’abisso. Tutto diventa l’immagine definitiva di un mondo dove la morte, la violenza e l’amore convivono nello stesso respiro. Non serve sapere se Tony vive o muore: il messaggio è che la sua vita è sempre stata appesa a un filo, e forse anche la nostra.

Con quell’ultima inquadratura David Chase ci ha regalato una delle più grandi eredità della serialità contemporanea: la consapevolezza che la televisione può essere arte, può lasciare ferite aperte, può non dare risposte. E se ancora oggi continuiamo a discutere di quel finale, è perché I Soprano hanno toccato il cuore pulsante della nostra condizione: la paura dell’ignoto e il bisogno, disperato, di dare un senso a tutto. Tony è stato sia vivo che morto fin dal primo minuto de I Soprano, e non avremmo potuto chiedere di meglio. Anche se molti penseranno sempre il contrario.