Attenzione: evitate la lettura se non volete imbattervi in spoiler sull’ultima stagione di Cheers e, in particolare, sulla relazione tra Lilith e Frasier.

Ogni giorno proviamo a raccontare le serie TV con la stessa cura e passione che ci hanno fatto nascere.

Se sei qui, probabilmente condividi la stessa passione anche tu.

E se quello che facciamo è diventato parte delle tue giornate, allora Discover è un modo per farci sentire il tuo supporto.

Con il tuo abbonamento ci aiuti a rimanere indipendenti, liberi di scegliere cosa raccontare e come farlo.

In cambio ricevi consigli personalizzati e contenuti che trovi solo qui, tutto senza pubblicità e su una sola pagina.

Grazie: il tuo supporto fa davvero la differenza.

➡️ Scopri Hall of Series Discover

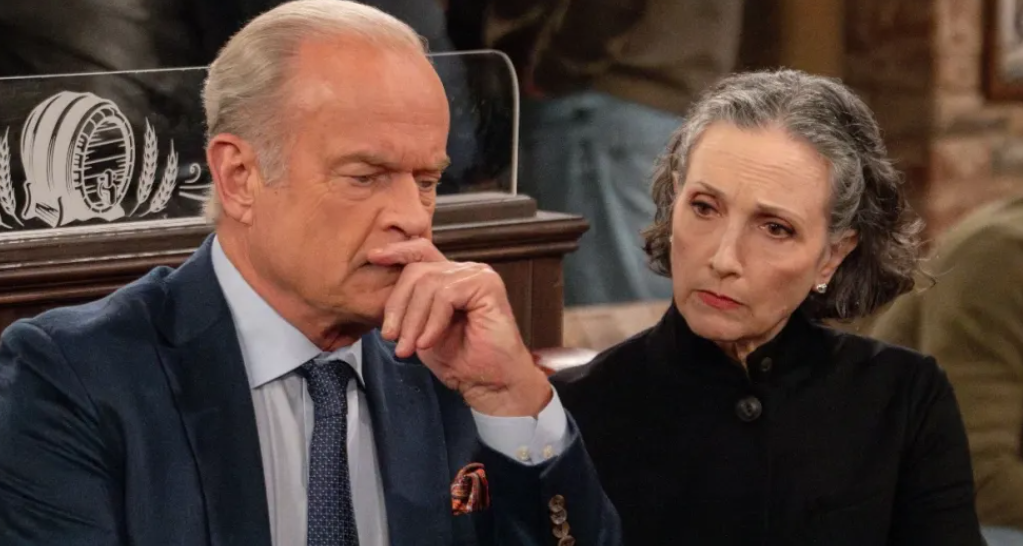

Qualche giorno fa, ho guardato con piacere le ultime puntate di una delle sit-com più iconiche di sempre: Cheers. La figlia di un’altra era, da ogni punto di vista. Andata in onda tra il 1982 e il 1993, è invecchiata meno peggio di quanto potessi immaginare, anche se un lasso di tempo tanto ampio ha creato ovviamente delle dissonanze tra l’approccio di uno spettatore nel 2025 e di uno che la guardava negli anni Ottanta. Avevo già affrontato l’importante distanza che mi separava fisiologicamente dai protagonisti della serie per una particolare questione legata alla loro età, mentre oggi concentro l’attenzione su una riflessione sopraggiunta mentre guardavo uno dei passaggi più iconici della stagione finale: la rottura definitiva tra Lilith e Frasier, coppia storica della serie.

Una rottura funzionale alla nascita di uno degli spin-off di maggiore successo mai visti in tv, Frasier – e ci arriveremo, in qualche modo – con una gestione della situazione che mi ha stranito non poco.

Sia chiaro fin dall’inizio: niente di sorprendente. Ed è (quasi) sempre un errore valutare quello che proviene da un’opera di quarant’anni fa con la sensibilità attuale. A meno che la critica aprioristica non ceda il passo al confronto attivo, alla contestualizzazione e alla creazione di un presupposto per una riflessione più ampia che parli di noi almeno quanto parla dei nostri genitori o dei nostri nonni. Ciò detto, la situazione mi ha stranito lo stesso: pur avendo visto un’infinità di serie tv e pur avendo gli strumenti necessari per motivare le scelte narrative fatte, lo spettatore si è scisso per un attimo dal critico televisivo e mi ha portato a scrivere questo pezzo su Frasier e Lilith.

Di cosa sto parlando, esattamente?

Un po’ di contesto, prima di procedere. Nel corso dell’ultima stagione di Cheers, finisce il matrimonio che aveva unito a lungo lo psichiatra Frasier Crane, frequentatore abituale del locale al centro della sit-com, e la collega Lilith Sternin. Agli occhi di uno spettatore proveniente dal nostro presente, la dinamica tra loro appassiona: apparentemente algida lei, più sfortunato lui nella materia amorosa. Due scienziati d’alto profilo in un contesto normalissimo e rassicurante: il loro amore li avvicina agli altri, senza perdere per questo le rispettive identità e la loro vocazione alla ricerca sociologica.

I due hanno insieme un figlio, ma a un certo punto qualcosa si spezza: Lilith si innamora di un’altra persona e decide di chiudere il matrimonio con Frasier. Una rottura intensa, soprattutto per l’uomo: reagisce malissimo all’evoluzione degli eventi e fa di tutto per far cambiare idea alla moglie, arrivando addirittura a inscenare un suicidio. Lilith, dal canto suo, è irremovibile: l’approccio ultra-scientifico alla vita si piega alle logiche irrazionali della cieca passione.

Arrivo al punto: tutto ciò è stato gestito in un modo che spiazza, oggi. Abituati come siamo ai racconti ibridi e alle continue inserzioni drammatiche anche all’interno dei contesti più comici, è inevitabile osservare con un certo distacco il fatto che tutto ciò… non sia stato altro che uno spunto comico. Si ride, continuamente. O meglio: si sentono le risate di fondo e si immagina che a casa facessero altrettanto. Stava andando in onda un dramma familiare perfetto dopo anni di costruzione della relazione, e loro ridono. Io, in quel momento, mi sono domandato istintivamente: ma cosa c’è da ridere, esattamente? Già: cosa c’è da ridere?

Beh: era una sit-com. Una sit-com degli anni Ottanta. E le sit-com dovevano fare una sola cosa, anche se non mancavano le eccezioni: far ridere. A tutti i costi.

E allora, lo spunto perfetto per un passaggio intriso di empatia, magari spezzato sì da una battuta ma comunque intenso e coinvolgente con una tensione spinta al di là dei confini abituali del racconto, è stato gestito così da Cheers. Lo ripeto: non deve sorprendere ed era giusto agire così per gli standard dell’epoca, ma mi sono comunque sentito solo. Tutti ridevano idealmente intorno a me, e io no. Ripensavo al bel rapporto di Frasier e Lilith, a un amore autentico e slegato dalle convenzioni tradizionali. Stavo dalla loro parte, punto. Anche perché si erano presentati fin dall’inizio con una sensibilità più vicina alla mia, trentenne della nostra epoca.

Non dico di aver pianto, ma non ho proprio riso. Ancora meno quando la situazione si era fatta ancora più drammatica e a un certo punto si stava persino profilando una tragedia. Loro, però, ridevano. Ho quindi cercato di razionalizzare l’evento, pur cogliendone da subito le dinamiche di base.

Per prima cosa, sono andato a leggere i commenti dei miei contemporanei, e ho trovato i primi assist: tutti erano tristi quanto me, e ci sta. Siamo abituati a vivere il lutto amoroso in ambito televisivo e tutti si erano legati alla coppia, provando tristezza per la sua fine. Poi ho pensato a un’altra cosa: Cheers aveva già gestito un’altra rottura amorosa, ancora più centrale, con modalità piuttosto simili. Nel caso di Sam e Diane, tuttavia, c’erano stati alcuni momenti di sospensione emotiva, con un flusso poi interrotto da punchline efficaci che riportavano immediatamente alla sfera comedy più leggera. Infine, mi sono fatto una domanda semplicissima: come sarebbe stata gestita, oggi, la fine dell’amore tra Frasier e Lilith?

Questa è una risposta ancora più immediata: noi l’abbiamo visto, come sarebbero state gestite le cose in altre epoche. Nello stesso anno in cui si concluse Cheers, infatti, iniziò lo spin-off Frasier.

Una comedy molto meno distante dalla nostra realtà televisiva, pur essendo andata in onda oltre trent’anni fa. Una comedy che in quel momento aveva caratteristiche persino visionarie ed è invecchiata benissimo, al di là di situazioni specifiche. Non si proponeva più di far ridere e basta: era ancora ancorata agli stilemi classici delle sit-com, ma allo stesso tempo ricercava una vocazione più intellettuale ed emotivamente più sfaccettata e tridimensionale. Una sfera nella quale le disavventure sentimentali di Frasier erano sì spunti comici, ma erano pure altro. Frasier era una sit-com che non aveva paura di affrontare le emozioni dei suoi protagonisti, e lo faceva con una narrativa che spiazza per quanto fosse molto più affine a noi che al pubblico degli anni Ottanta che tanto aveva amato – giustamente – Cheers.

E allora sì: la risposta è tutta lì. Nel rapporto tra Frasier e Lilith che lo spin-off ripropone e che ritroveremo anche nello sfortunato sequel andato in onda nelle scorse stagioni, seppure non riportandoci a un’unione amorosa tra i due: i personaggi si schiudono in un approccio ancora più autentico e realistico, tra coni d’ombra inevitabili e accoglienti punti di luce, appagando lo spettatore contemporaneo con una gestione affine alla nostra. Lo ripeto: le due serie tv hanno condiviso un anno di trasmissione, andando in onda l’una a pochi mesi dall’altra, eppure sembrava fossero scorse più generazioni tra l’una e l’altra. Gli undici anni che separano i rispettivi pilot, forse persino di più.

Erano figlie di epoche diverse, e basta. Così come era figlia di un’altra epoca una serie che arrivò un anno dopo, Friends.

Altri mondi, con un anello di congiunzione fondamentale: senza Sam e Diane, d’altronde, Ross e Rachel avrebbero rischiato di non nascere. E loro sì, ci hanno dato lo spazio per soffrire insieme a loro. Eccome. Fin troppo, in realtà.

Friends, dal canto suo, si era inserito sul solco più tradizionale delle rom-com, trovando nel genere una delle sue anime più importanti. Cheers era molto più distante, Frasier era più intellettuale: Friends ha portato sugli schermi un approccio alla materia amorosa diverso, e con ogni probabilità avrebbe gestito la rottura tra Frasier e Lilith per almeno mezza stagione, spezzando con regolari punchline un flusso emotivo più viscerale e ricco di sviluppi. Sarebbe stato più bello? No, sarebbe stato differente.

Non scadremo nella miopia: sarebbe un errore demonizzare una sit-com di quarant’anni fa per il solo fatto che si sia comportata da sit-com anni Ottanta. In Friends e Frasier, invece, vediamo in nuce un’evoluzione dei tempi in cui è più semplice riconoscerci perché è quello a cui siamo stati abituati fin da piccoli.

Se dovessimo spostarci in avanti, l’aspetto sarebbe persino più evidente. Pensate a The Big Bang Theory, per esempio: l’evoluzione dei protagonisti genera un vero e proprio uragano, protraendosi per oltre un decennio con un percorso di crescita emotiva straordinario che rappresenta uno dei punti di forza più sottovalutati della sit-com. Una sit-com, vera: una delle ultime grandi prima del mesto declino del genere, solo oggi in timida ripresa. E da sit-com si è comportata fino in fondo, ma con una differenza chiave rispetto ai casi citati: pur costituendosi con un’impalcatura narrativa spiccatamente comica, non rinuncia mai ai momenti più drammatici e intensi, che si parli d’amore o altro. E non sempre ricorre alla punchline per spezzare il flusso: quel fisso è ormai parte integrante del nostro mondo, e non è più imprescindibile l’idea di chiudere l’esperienza con una risata liberatoria.

Talvolta succede, talvolta no: anche chi scrive una comedy, oggi, si sfuma all’interno di formule più ibridate.

Per non parlare degli ibridi più canonici: le dramedy. How I Met Your Mother o Scrubs, nella fase di transizione, BoJack Horseman alcuni anni fa, mentre oggi diventa sempre più complesso ricorrere alle catalogazioni di genere, arrivando ai casi estremi di The Bear o di Succession. Questo è il nostro mondo, nel bene e nel male: un mondo nel quale le serie tv hanno sempre più consapevolezza di un ruolo nelle nostre vite e nelle nostre società, sentendosi quindi maggiormente responsabilizzate e giustamente attaccate quando veicolano un messaggio con modalità quantomeno discutibili. Cheers no: aveva solo voglia di regalarci venti minuti di risate. Frasier altrettanto, ma con tutti i ma citati.

Ho riso, solo ora: ho ripensato a un momento della puntata della rottura tra Lilith e Frasier e ho riso.

Forse avrei voluto ridere anche in quel momento, ma non volevo ammetterlo e non ero ancora pronto. Allora va bene così, con un ultimo appunto: le comedy non vogliono più limitarsi a far ridere e ci sta, è una logica evoluzione dei tempi. Quando però si dimenticano di doverlo fare, diventano altro. E spesso non sono più niente, se non un drama che qualcuno non vuole definire come tale.

Ecco: sono passati quarant’anni, assistere alla fine di una bella storia d’amore sarà sempre triste e non saremo più in grado di ridere di certe situazioni. Abbiamo acquisito l’idea che sia più bello ridere con qualcuno che ridere di qualcuno, e meno male. Ma non dimentichiamoci mai di volerlo fare: se lo facessimo, Cheers potrebbe ancora essere una grande maestra. Una maestra anziana e non sempre saggia, talvolta pure inappropriata. Ma pur sempre una maestra. Anche se certe volte sarà strano assistere alle sue lezioni.

Antonio Casu