Ogni giorno proviamo a raccontare le serie TV con la stessa cura e passione che ci hanno fatto nascere.

Se sei qui, probabilmente condividi la stessa passione anche tu.

E se quello che facciamo è diventato parte delle tue giornate, allora Discover è un modo per farci sentire il tuo supporto.

Con il tuo abbonamento ci aiuti a rimanere indipendenti, liberi di scegliere cosa raccontare e come farlo.

In cambio ricevi consigli personalizzati e contenuti che trovi solo qui, tutto senza pubblicità e su una sola pagina.

Grazie: il tuo supporto fa davvero la differenza.

➡️ Scopri Hall of Series Discover

Ovvero: ci appassioniamo alle stesse storie da almeno 2500 anni, fino ad arrivare ai film e alle serie tv attuali?

Alcune settimane fa, mi sono imbattuto in un’interessante puntata del podcast Fuori Da Qui, curato da Simone Pieranni per Chora Media. Il titolo è di per sé evocativo: “Il viaggio dell’eroe è una prigione”. All’interno dell’episodio, Pieranni prende in esame ed espone un articolo pubblicato lo scorso maggio dal magazine Aeon, così intitolato: “La nostra prigione narrativa”. Il sottotesto entra subito nel vivo: “Il viaggio dell’eroe in tre atti è da sempre il genere narrativo più diffuso. Quali altre storie ci sono da raccontare?”.

Ok, sono dentro: dopo aver ascoltato il podcast e aver letto il lungo approfondimento, ricchissimo di riferimenti che coprono millenni di storia della letteratura e del pensiero umano, c’è stato un momento in cui mi sono fermato a riflettere sui temi trattati. E mi sono fatto una domanda che Pieranni ed Eliane Glaser, l’autrice del pezzo di Aeon, si sono fatti: siamo davvero dentro questa prigione, che si parli di serie tv o di film?

La faccio semplice, rimandando alle fonti per tutti gli approfondimenti del caso: davvero stiamo guardando e vivendo all’infinito la stessa storia, seppure con declinazioni differenti? Anche i migliori film o serie tv non sono altro che brillanti variazioni sul tema?

La tesi sembrerebbe questa, a una prima occhiata. E non posso non pensare, senza temere di scadere nell’autoreferenzialità, a un caro amico che teorizza da tempo qualcosa del genere. Secondo lui, gran parte della narrativa che ancora oggi è presente nelle nostre vite, che provenga da epoche remote o da un romanzo pubblicato pochi giorni fa, sarebbe stata teorizzata e articolata fin dai tempi degli antichi Greci. Gli viene in sostegno Aristotele, almeno in questo senso: l’eminente filosofo, infatti, parlava di un pattern costituito su “inizio–mezzo–fine”, di unità della trama, del riconoscimento (anagnorisis) e del rovesciamento (peripeteia). Non usava il termine “viaggio dell’eroe”, ma ha dato la prima grammatica della narrazione occidentale. Da quel momento in poi, sembra che la letteratura da noi conosciuta abbia sempre tenuto fede a questi concetti, più o meno consapevolmente.

Già, consapevolmente. Perché l’idea di base è che il viaggio dell’eroe sia stato applicato anche da chi ne ignorava l’esistenza.

E non è tutto: c’è chi avrebbe cercato un’alternativa e l’abbia causticamente rinnegata, salvo poi sviluppare un’altra via… attraverso la solita via. Persino chi ha provato a negare o decostruire il viaggio dell’eroe finirebbe spesso per rientrarci, secondo quanto sostenuto da alcuni critici. Charlie Kaufman con Adaptation prende in giro i manuali di McKee, ma alla fine li seguirebbe. David Lynch in Mulholland Drive sembra smontare la linearità, eppure resterebbe fedele a inciting incident, crisi, rivelazione. Il modello è più radicato di quanto vogliamo ammettere? Sì: è una sorta di lingua madre delle storie, al di là dei confronti che potremmo sviluppare sui singoli casi citati.

Insomma: sarebbe innata, parte di noi su un piano persino genetico. Ma è davvero così? E soprattutto: è un problema? Davvero è questo il problema principale delle serie tv e dei film attuali?

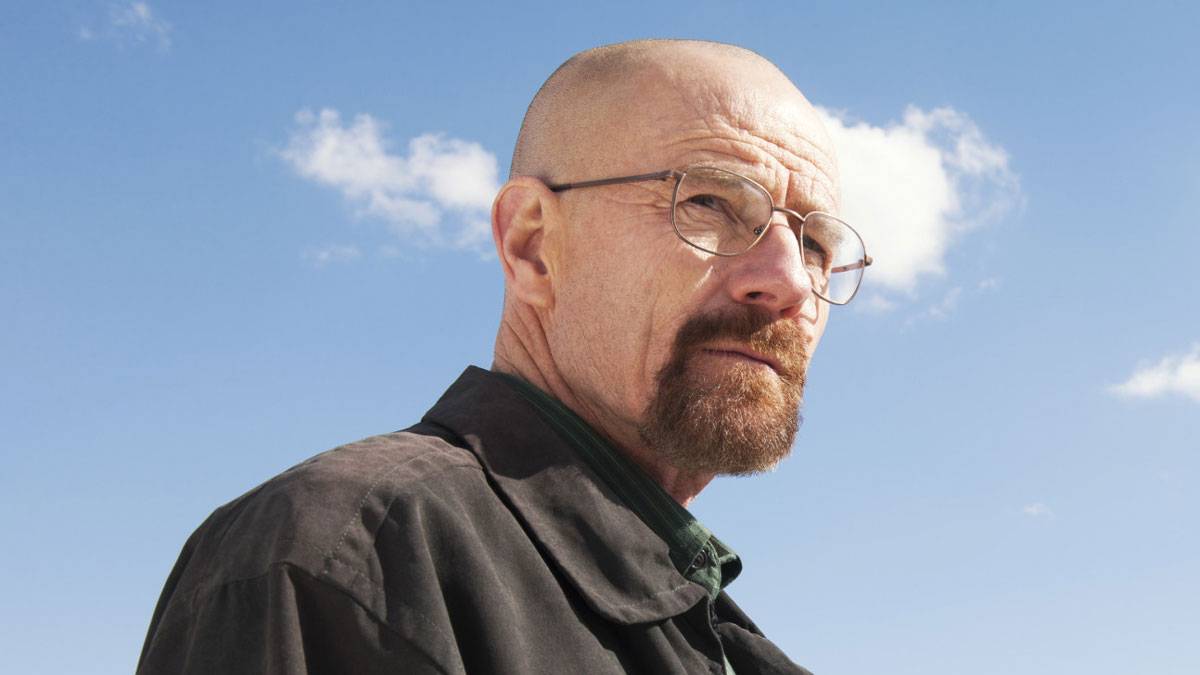

Beh: la risposta potrebbe non essere persino data esplicitamente. Ed essere riservata alle due foto che avete di fronte, entrambe con lo stesso soggetto: Walter White, l’iconico protagonista di Breaking Bad. Una delle migliori serie tv di sempre, se non la migliore in assoluto. Al di là di quello che se ne possa pensare, anche il primo dei detrattori non potrà non riconoscere una notevole dose d’originalità alla serie tv, una delle massime espressioni autoriali della narrativa contemporanea. E allora cosa ci fa qui? Perché il viaggio dell’eroe, la solita struttura finora evocata, è stata utilizzata anche per Breaking Bad. Nonostante ciò, nessuno potrebbe mai dire che la sua sia la solita storia. Al massimo, potrebbe individuare ispirazioni e parentele più o meno vicine (e certo: I Soprano). Ma sì: la struttura è proprio quella. Il problema, quello vero, è quindi un altro.

Entriamo nel dettaglio: prima di tutto, illustrando una volta per tutte cosa diavolo sia il viaggio dell’eroe e perché sia tanto importante per le serie tv e la narrativa in generale.

“L’eroe abbandona il mondo normale per avventurarsi in un regno meraviglioso e soprannaturale; qui incontra forze favolose e riporta una decisiva vittoria; l’eroe fa ritorno dalla sua misteriosa avventura dotato del potere di diffondere benefici fra gli uomini”. Così il saggista Joseph Campbell descrisse il modello narrativo di base nell’opera del 1949 L’eroe dai mille volti. E sì, è tutto qui: migliaia di anni di storia della narrativa sono riassunte in queste tre frasi. Una saga in tre atti che circoscrivono i confini di gran parte dei libri da voi letti o delle serie tv e i film da voi visti.

Poniamola in altri termini. Il protagonista, più o meno vicino alla nostra realtà quotidiana, subisce un evento dall’esterno che sconvolge la sua realtà. Da lì, si innesca una reazione che nega l’indispensabilità di affrontare l’evento. Poi, però, ne prende atto (spesso, grazie a un mentore o comunque una figura chiave al suo fianco), rimette in discussione la sua realtà e l’incursione esterna continua a sovvertirne l’ordine, cancellando lo status quo iniziale.

Il protagonista, o se preferite l’eroe, è chiamato alla battaglia, quasi sempre contro un nemico che inizialmente ha la meglio ma alla fine soccombe. L’eroe, stimolato da un conflitto al quale non può sfuggire, è vincente, ne trae un’importante lezione e cresce grazie a un’esperienza che non avrebbe voluto vivere, spesso e volentieri il suo peggior incubo. La realtà cambia, definitivamente? Lo status quo è in parte ripristinato o trasformato alla luce dell’esperienza.

Ecco, quindi, il viaggio dell’eroe: ora applichiamolo brevemente a Breaking Bad.

Un uomo ordinario, Walter White, vive una condizione di piena normalità. Un evento tragico, la scoperta di un tumore, sconvolge la sua realtà: ciò lo porta ad affrontare se stesso e riscoprire il proprio potenziale – quello che Carl Jung, figura spesso presente nelle teorizzazioni di Campbell, avrebbe definito “un’ombra” – e affrontare la situazione con un capovolgimento del pattern: non con una chiave eroistica, bensì antieroistica. Abbraccia così una versione diversa di sé, portandolo a gestire la nuova condizione con consapevolezze diverse. Alla fine non si ripristina uno status quo, ma il cerchio si chiude comunque: Walter affronta il conflitto, accetta chi è diventato e poi completa il suo arco con gli sviluppi conclusivi che chiunque ha visto la serie conosce.

Come si diceva, gran parte della storia della letteratura occidentale ha cavalcato il pattern.

Spesso, la sfida degli autori di serie tv e di film contemporanei è quella di rendere più intrigante il colpo di scena principale, il capovolgimento di fronte che ribalta la situazione e a un certo punto mostra il conflitto come irrisolvibile, ma poi alla fine non lo è. Nel caso di Breaking Bad, il capovolgimento è nella natura del personaggio, come spessissimo è accaduto nel corso degli anni della golden age televisiva: non più un personaggio “buono” che affronta le storture del mondo, bensì un antieroe che talvolta si può profilare come un vero e proprio cattivo. Tutto il resto, però, è immutato o sviluppato con variazioni sul tema: ciò rende Breaking Bad un’opera meno valida? No, affatto: è un capolavoro e continueremo a considerarlo come tale.

Il nodo, quello vero, è un altro.

L’articolo di Aeon e il podcast di Pieranni evidenziano le criticità del modello: se da un lato ci sono tanti casi nobili come Breaking Bad, negli ultimi anni è diventato altrettanto evidente come i film prima e le serie tv ora si siano standardizzate oltremisura, portando avanti modelli riconoscibili che si replicano all’infinito. Potremmo parlare, per esempio, di alcuni tra i franchise più influenti, particolarmente sofferenti perché scommettono pigramente sui modelli senza apportare reali elementi di novità, e arrivare al nocciolo della questione: così come la declinazione di una saga popolare può dar vita a opere autonome con una forte identità e uno spiccato valore artistico-creativo, il solito modello è stato capace di generare migliaia di anni di storia della narrativa occidentale.

Il successo industriale del viaggio dell’eroe è legato anche alla sua funzione rassicurante: promette rivoluzioni, ma riporta sempre al punto di partenza. È una macchina perfetta per l’intrattenimento capitalistico: lo spettatore vive la fantasia del cambiamento senza mettere davvero in discussione lo status quo. Avatar e Barbie sarebbero esempi lampanti, secondo l’analisi di Aeon: racconti che sembrano sovversivi, ma che finirebbero per ribadire le stesse regole sociali che fingevano di scardinare.

Occidentale, si diceva: non avevamo utilizzato finora questo termine, ed è fondamentale.

Perché se il viaggio dell’eroe ci appare come una regola universale, in realtà è soprattutto una regola occidentale. In altre tradizioni esistono strade diverse: pensiamo al kishōtenketsu giapponese, che costruisce la tensione con una svolta inattesa ma senza conflitto centrale, oppure ai grandi romanzi cinesi, dove il racconto è più corale e ciclico che eroico. La nostra storia ha trasformato questa grammatica in uno stampino globale, ma non è mai stata l’unica possibile.

Con migliaia d’anni di esperienza alle spalle, siamo talmente abituati a riconoscere inconsciamente il viaggio dell’eroe al punto da non poterne più fare a meno. E non riconoscere nemmeno la possibilità che esista un’alternativa: un cerchio che non si chiude davvero, come per esempio avrebbe fatto la serie tv Dark secondo alcune interpretazioni, o addirittura l’assenza di un conflitto che dia un impulso al racconto, come testimonia invece parte dell’evocata tradizione narrativa cinese. Perché no: un racconto collettivo come Succession, nel quale le peculiarità del viaggio dell’eroe si sfumano e si riplasmano al punto da dare vita ad altro, pur non essendo assenti. Ma sono eccezioni alla regola: la regola è sempre la stessa, e gli impulsi più audaci portano al massimo a una variazione che non può non tenerla comunque presente.

Ciò vale anche se si valutano le serie tv che hanno preso una direzione differente: sono opere che hanno mostrato come non serva sempre un viaggio classico. BoJack Horseman, per esempio, è un eroe che ricade continuamente nei suoi errori. La già citata Succession frammenta il potere tra tanti antieroi, senza nessun arco di redenzione. Atlanta ignora persino la struttura, regalando episodi autoconclusivi che assumono le forme più disparate. Non sono eccezioni marginali, ma la dimostrazione che si possa raccontare grandezza anche oltre il conflitto classico.

Ecco, se si pensasse in questi termini al viaggio dell’eroe e alla sua cannibalizzazione del nostro concetto di narrativa e, più in generale, di cosa renda tale la narrativa in sé e per sé, ne deriverebbe un quadro piuttosto desolante. Nelle serie tv, ovunque.

La fonte più volte citata entra nel dettaglio e sconfina addirittura in tesi sociologiche che includono ideologie o il capitalismo, le derive del patriarcato e altro ancora: quasi fossimo dentro un loop assimilabile a quelli di Matrix o di The Truman Show, saremmo le marionette di una storia pensata da qualcun altro all’alba dei tempi. Più in generale, acquisita dall’uomo occidentale nella presunta assenza di un’alternativa.

E va bene così, finché non se ne abusa: una storia con uno schema familiare è più facilmente fruibile, sostiene la vocazione all’intrattenimento nel pubblico e agli investimenti più sicuri da parte di chi produce serie tv o film.

Il viaggio dell’eroe risponde idealmente all’esigenza umana di dare un ordine a ogni cosa: ci si affida a uno schema rassicurante, possibilmente con un lieto fine all’orizzonte, in cui il cerchio si chiude sempre e le complessità della nostra quotidianità siano in qualche modo più controllabili. Razionalizzate, fino in fondo. Da qui il modello di mercato invalicabile: se davvero volessimo considerare le serie tv tutte uguali e i film ripetitivi, dovremmo considerarci parte del problema. Ci annoiamo perché intuiamo lo schema, ma allo stesso tempo non possiamo farne a meno: vogliamo ordine, catarsi, un cerchio che si chiude. Ed è proprio qui che il viaggio dell’eroe mostra la sua forza: è uno schema elastico, capace di adattarsi a tragedie, commedie, eroi e antieroi.

Non serve accorgersene per restarne catturati: funziona perché ci permette di vivere trasformazioni e paure in modo controllato, senza mai perdere il filo.

È come con la musica: riconosciamo subito certe progressioni armoniche, e ci emozionano proprio perché sono familiari. Il viaggio dell’eroe non ci imprigiona soltanto: ci consola. Vogliamo quello, spesso senza manco saperlo. Il modello è la chiave d’accesso a ogni forma di narrativa, così come certi pattern musicali si trasmettono da Beethoven all’ultimo dei trapper.

Per non parlare di un articolo giornalistico: se si dovesse prescindere dalle regole fondamentali, si rischierebbe di creare una gran confusione.

Sapete perché ve lo dico: perché questo stesso pezzo ha osato ribaltare alcuni modelli classici e ha invertito dei fattori qua e là, soprattutto nell’apertura. Con ogni probabilità l’avrete trovata confusionaria: gran parte di chi ha iniziato l’articolo non è poi andato oltre il terzo paragrafo, mentre i pochi che sono arrivati fino a questo punto potrebbero comprendere solo ora il senso di tutto quello che si è scritto finora. Siete abituati ad altro, anche chi legge i miei articoli. E non prescindere da certi modelli, universali e personalizzati, è fondamentale per preservare una certa armonia.

Eccoci, quindi: se la narrativa occidentale abbracciasse modelli diversi sistematicamente, ne deriverebbe un orizzonte ancora più variegato. Per molti versi, perdiamo delle opportunità da migliaia di anni, mentre ci rifugiamo nel porto sicuro di sempre. Lo status quo, lo shock, il conflitto, la vittoria e il ripristino dello status quo, illudendoci per qualche ora sul fatto che la vita sia realmente questo. Non cambieranno certo le cose, ora: se niente è cambiato negli anni della golden age, ancora meno cambierà oggi. Se la storia del cinema ha attraversato decenni di gloria per poi ancorarsi sempre alle stesse certezze, non abbondonerà certo il viaggio dell’eroe in questo momento. Siamo culturalmente questo. Storicamente questo. Antropologicamente questo. Ma non solo questo.

La gabbia del viaggio dell’eroe resterà sempre la forma dominante: più stretta, forse, ma mai così stretta da soffocare del tutto la possibilità di raccontare altro. Ed è lì, in quello spazio minimo e fragile, che nasceranno ancora le storie che amiamo di più.

Antonio Casu