3) “The End” è l’arco narrativo che si dissolve in un purgatorio confuso

Lost inaugurò una nuova stagione della serialità televisiva. Così misteriosa, stratificata, ricca di simbolismi e capace di intrecciare trame e personaggi in un mosaico avvincente. Per sei stagioni, lo show ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso tra enigmi scientifici, complotti, viaggi nel tempo e sottotesti filosofico-religiosi. Ogni episodio alimentava teorie, forum online e discussioni appassionate: Lost non era solo una serie, ma un fenomeno culturale.

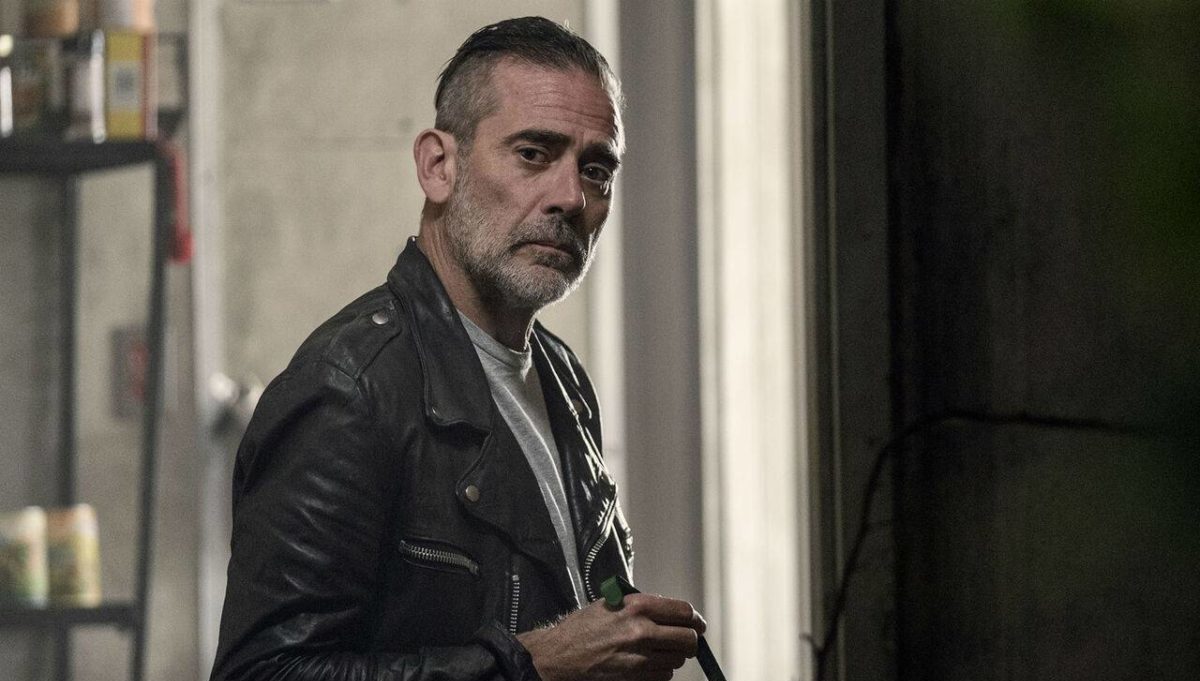

Proprio per questo, l’attesa per il finale era immensa. Gli spettatori si aspettavano risposte coerenti ai grandi misteri dell’isola e un epilogo che desse un senso unitario a un racconto tanto ambizioso. Invece, The End (2010) ha spiazzato gran parte del pubblico, scegliendo di concentrare l’attenzione sulle dinamiche emotive dei personaggi piuttosto che sulla risoluzione dei misteri.

L’espediente delle flash-sideways sembra un trucco emotivo

A tal proposito, questo viene svelato come una sorta di purgatorio collettivo in cui i protagonisti si ritrovano dopo la morte. Inoltre, sembra un escamotage che ha eluso le promesse di chiarezza costruite nel corso della serie. Ma non solo. Il finale ha lasciato volutamente in sospeso gran parte delle domande scientifiche e mitologiche, dando priorità a un messaggio spirituale: “ciò che conta sono le persone con cui abbiamo condiviso la vita”. Che, pur toccante, è apparso riduttivo rispetto alla complessità accumulata.

La conseguenza è stata un sentimento di profonda delusione. Pertanto, Lost, che per anni aveva incarnato l’arte di intrecciare enigmi e tensione narrativa, ha scelto di chiudere con una spiegazione percepita come vaga ed evasiva. Invece di offrire una catarsi, ha diviso la fanbase tra chi ha apprezzato la dimensione emotiva e chi ha visto in The End il simbolo di una grande occasione mancata. A distanza di oltre dieci anni, il finale continua a essere citato come uno degli esempi più lampanti di arco narrativo deludente, non perché privo di intensità, ma perché incapace di mantenere il patto narrativo stretto con i suoi spettatori.

4) L’enigma di Eurus è il colpo di scena che diventa artificio

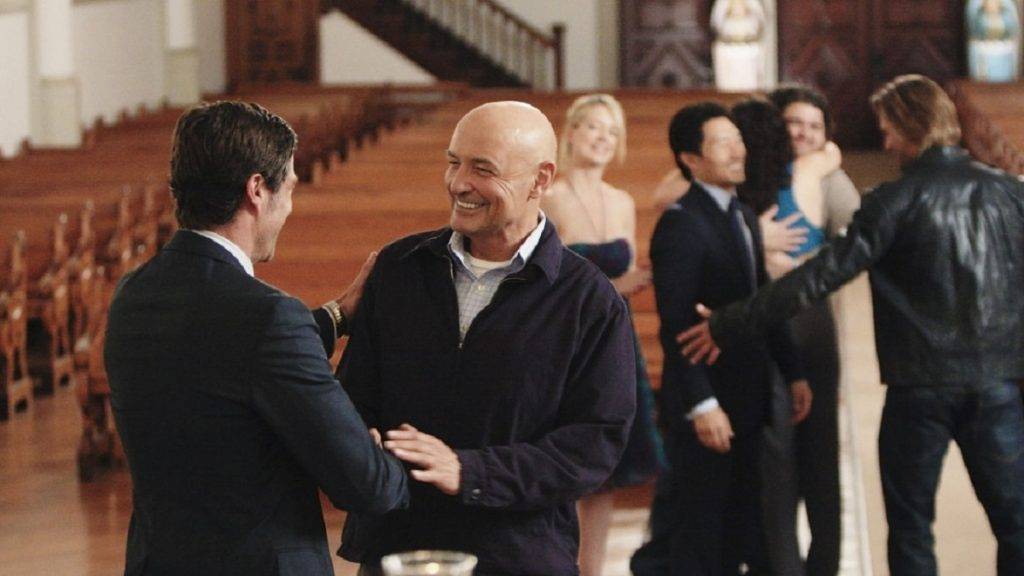

Sherlock (qui un focus sulla sospensione nella serie) fin dal 2010, è considerato uno degli adattamenti più brillanti del canone di Arthur Conan Doyle. Con una scrittura intelligente, una regia moderna e interpretazioni magnetiche, la serie della BBC ha ridefinito il detective per il pubblico contemporaneo. Ogni stagione è stata costruita su casi avvincenti e archi narrativi che riuscivano a bilanciare il fascino del mistero con la complessità psicologica dei personaggi. Proprio per questo, l’arrivo della quarta stagione era attesissimo, con i fan ansiosi di scoprire nuove sfide per Sherlock e Watson.

La controversia, dunque, è arrivata con la scelta di introdurre Eurus Holmes, la sorella segreta e mai menzionata prima di Sherlock e Mycroft. Presentata come un genio del male, capace di manipolare chiunque con la sola parola, Eurus diventa il fulcro della stagione, rivelando di aver orchestrato eventi e traumi fondamentali della vita di Sherlock. Tuttavia, invece di apparire come un’intuizione brillante, il colpo di scena risultò per molti come un espediente narrativo forzato. Una retcon che ha riscritto retroattivamente l’infanzia e la psicologia di Sherlock, riducendo la credibilità di quanto costruito in precedenza.

L’intera stagione sembra piegarsi al servizio dello “shock value”

Si parla, quindi, della volontà di sorprendere a ogni costo, a scapito della coerenza. Le abilità quasi sovrannaturali di Eurus risultano esagerate e poco plausibili persino all’interno di un mondo narrativo già tendenzialmente sopra le righe. Gli stessi giochi psicologici che mette in scena appaiono più come esercizi di stile che come prove di ingegno. Persino il rapporto centrale tra Sherlock e Watson, vero cuore emotivo della serie, passa in secondo piano di fronte a una trama che si concentra eccessivamente sul nuovo personaggio.

Il risultato è stato una stagione che ha spaccato la fanbase. Da un lato c’è chi ha apprezzato l’ambizione e il tentativo di dare al detective un trauma originario. Dall’altro chi ha visto in Eurus un simbolo di quanto la serie fosse ormai prigioniera della sua stessa necessità di alzare continuamente la posta. Pertanto, la quarta stagione di Sherlock è ricordata in quanto ha sacrificato la sottigliezza e l’equilibrio che avevano reso la serie un capolavoro, scegliendo l’artificio al posto dell’autenticità.