Ogni giorno proviamo a raccontare le serie TV con la stessa cura e passione che ci hanno fatto nascere. Se sei qui, probabilmente condividi la stessa passione anche tu.

Se quello che facciamo è diventato parte delle tue giornate, allora DISCOVER è un modo per farci sentire il tuo supporto.

Con il tuo abbonamento ci aiuti a rimanere indipendenti e liberi di scegliere cosa raccontare, e in cambio:

✓ Accedi a oltre 700 articoli premium all'anno

✓ Ricevi consigli personalizzati su cosa vale la pena vedere

✓ Navighi senza pubblicità e su una sola pagina

Grazie: il tuo supporto fa davvero la differenza.

Il paradiso è un posto dove non accade mai nulla, cantavano i Talking Heads. La simbiosi assoluta, la comunanza d’intenti, la fine di ogni conflitto e guerra: non può che essere il paradiso quello che vediamo in Pluribus, alla fine di un countdown da film adrenalinico. Eppure, in Pluribus, nel paradiso, in questo paradiso in cui non accade mai nulla che non sia provocato dai santi squilibri di Carol qualcosa non va. Più di qualcosa.

E non perché dobbiamo aspettarci chissà quale macchinazione segreta. Nessuna invasione aliena, nessuna congiura interplanetaria. La modifica dell’RNA sembra davvero il dono di un dio superiore che riunisce tutto il creato in quel mare in cui è dolce naufragare. Un’unica coscienza, tante parti a formare il tutto, l’individualità che annaspa, affoga, si diluisce e svanisce, piacevolmente, nell’interezza.

Difficile vedere il male in Pluribus, in una coscienza collettiva di junghiana memoria che pratica la non violenza, che predica rispetto e tolleranza, che come il più ortodosso dei giainisti rifiuta di uccide ogni essere vivente (con una “piccola” eccezione per i vegetali). E infatti le poche individualità sopravvissute non lo vedono questo male. C’è chi nega la realtà, fingendo che tutto sia perfetto, che suo figlio sia ancora suo figlio e non l’appendice di un organismo globale che in ogni momento sa tutto di ogni sua parte. C’è chi è troppo frivolo per poter notare lo stridore di un mondo nuovo e si lascia andare a gozzoviglie e casinò. E c’è chi semplicemente non guarda oltre il proprio giardino e alla giraffa che si appoggia a un albero.

Carol in Pluribus non è la sola individualità ma è sola.

Unica a rendersi conto dell’assurdità e della stonatura in atto. Milioni di persone sono morte (milioni, c’è da dire, le ha “uccise” proprio lei) e i sopravvissuti semplicemente non esistono se non in unico magma neuronale interconnesso. Senza Carol quale sarebbe la vita? Nessun membro di questo tutto avrebbe a fare nulla, andare da nessuna parte, agire concretamente se non mosso dall’esigenza di un imperativo biologico -come lo chiama Zosia- che gli ordina di vivere e far vivere gli altri.

È evidente cosa manchi in tutto ciò. È chiaro perché il paradiso sia un posto dove non accade mai nulla e il bacio si ripete sempre uguale a se stesso. Will not be any different, will be exactly the same. Manca quel qualcosa che anima e scuote dalle fondamenta Carol. Che la turba, la sconvolge, la fa incazzare terribilmente e urlare in un mondo che sembra non comprendere il suo grido disperato. È quell’irrefrenabile desiderio che sentiamo anche noi, di urlare un grosso fuck you! e di rivendicare la nostra individualità. In questo mondo, nel paradiso, in Pluribus a mancare è la scelta.

“Non possiamo scegliere. Se dovessimo scegliere feriremmo uno di voi: non possiamo farlo“, dice Zosia a Carol.

Nessuno può scegliere in Pluribus perché nessuno ha più l’individualità per poterlo fare.

In Pluribus solo Carol e una manica di altri individui possono, potrebbero. Da loro dipende ogni scelta del resto dell’umanità, ridotta a fungo simil cordyceps che ha un unico scopo: vivere, prosperare e far prosperare. Tutto bellissimo, forse. Forse no. Perché se è vero che non esistono più errori e che si prova un gran senso di pace a sapere di essere tutto e tutti e di avere un unico, biologico scopo, è altrettanto vero che la “felicità” non rende l’uomo uomo. Anzi, il fine naturale (sopravvivere e far sopravvivere) rende poco più che animali, bestie prive libero arbitrio.

Ce l’ha ricordato anche Vince Gilligan, nell’intervista che ci ha concesso: l’arte, che è lotta, contrasto, debolezza, fragilità, violenza, dolore è tale solo se la “felicità” ne viene esclusa. Caravaggio con i suoi dolori di uomo peccatore, Van Gogh afflitto ma lieto, e poi Dante nell’ascesa disperata, Petrarca nella ricerca inesausta, Virgilio nel dolore del ricordo e nel lutto momentaneo che abolisce l’abitudine e ci rimette in contatto con la vita. La vita. Quell’oscillare eterno tra insostenibile leggerezza e pesantezza terrena. Senza desiderio, senza aspirazione, senza quel groviglio imbarazzante di emozioni e meschinità l’uomo non è più uomo.

Vince Gilligan con Pluribus ci mette di fronte alla morte dell’umanità.

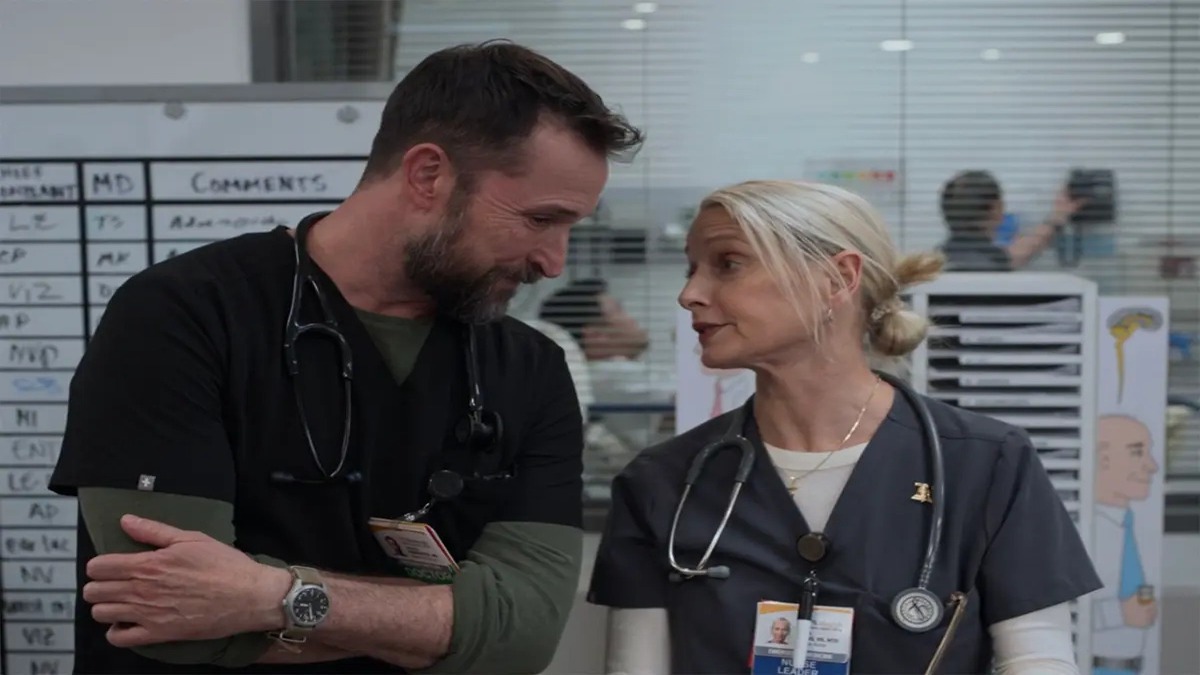

Ma in Pluribus sembra accorgersene solo lui e la sua Carol, una Rhea Seehorn che merita ogni secondo di questo ruolo da protagonista. Tutto inizia con un countdown, con un a.C. che arrivato a compimento straborda in un d.C.: c’è un ante contagio e un post contagio. C’è un’umanità prima e una tenue sopravvivenza di umanità dopo. All’omaggio iniziale a Breaking Bad, con tanto di outfit e occhiali di un goffo individuo che viene raggiunto da un’auto, segue la profonda novità di Pluribus, serie che segna un cambio di rotta totale per Vince Gilligan. O forse per i più fanatici un ritorno al passato, ai tempi di X-Files, allo stile post-apocalittico e surreale, all’ironia e alla farsa.

Ma è solo un inganno iniziale, l’illusione di un thriller, di un b-movie che non c’è perché semplicemente non c’è alcun nemico. C’è solo l’uomo e la sua disperata lotta per la sopravvivenza, nell’orgogliosa rivendicazione di un Io diverso da un Tu. È un’opera profondamente psicologica Pluribus perché dietro Carol, dentro Carol, c’è un intero mondo. C’è il dolore della perdita, il lutto, la rabbia, la solitudine. È come se d’improvviso ogni parte della realtà divenisse parte di Carol (E pluribus unum), un tutt’uno che prova a risucchiarla, cooptarla, ridurla alla felicità.

Non c’è nient’altro che Carol e un inconscio al suo servizio, che vorrebbe solo vederla felice, serena, abbandonata all’immensità del mare, del tutto.

Sembra di assistere alla lotta interiore di un uomo: da un lato il tentativo di protezione anestetizzante di un’istanza profonda (l’umanità fusa), un Super Io che tutto controlla e che vorrebbe solo tranquillizzare l’Io. Dall’altro proprio quell’Io-Carol che invece si agita e soffre e le cui alterazioni si ripercuotono, infatti, sull’intera umanità (cioè su quel tutto che è il subconscio) mettendola a rischio. Non c’è un cattivo nella mente dell’uomo, nella mente di Carol, c’è solo la psiche che prova a rimuovere perdita e sofferenza nascondendole sotto il tappeto, dipingendosi in faccia un sorriso messo al servizio del proprio Io.

Ma ogni grande dolore rimosso non può far altro che riemergere ancora più dirompente. E Carol difatti, in una scissione tutta interiore, sbraita, perde il controllo, finisce sul bordo finissimo di una crisi di nervi e porta con sé, in questa crisi, il resto di quell’inconscio, il resto dell’umanità. Eppure è questo che la rende umana: lei sola con la sua disperata rivendicazione di individualità può salvare ogni cosa, salvare se stessa. Carol ha una consapevolezza, una certezza incrollabile che si basa su un’evidenza palese e su questa certezza dovrà fondare la sua lotta. E pluribus unum: il colore che deriva dall’unione di molti colori, di tutti i colori è soltanto uno. Ed è sempre, a pensarci bene, quello più scuro, privo di luce, privo di chiaroscurale contrasto: il nero di una tela senza immagini. Senza vita.

Emanuele Di Eugenio