7) Ladri di Biciclette

Torniamo ancora più indietro nel tempo con Ladri di Biciclette, il capolavoro firmato da Vittorio De Sica che ha scritto la storia non solo del cinema, ma anche della memoria collettiva italiana. La pellicola del 1948 è uno dei titoli simbolo del Neorealismo, il movimento che ha dato voce alla realtà quotidiana, senza filtri, edulcorazioni o falsità. De Sica fu uno dei primi e più grandi esponenti di questa corrente, e con Ladri di Biciclette mise in scena il suo intento più profondo: mostrare la poesia della realtà.

E bastano pochi minuti per capirlo: Ladri di Biciclette racconta persone normali, che fanno cose normali, cariche di un’umanità straordinaria. Come resistere, tentare di recuperare una bicicletta rubata per poter lavorare e portare il pane a casa. E, quando ogni tentativo fallisce, rubarne una a propria volta. Perché la società ti cambia, ti esaspera, ti costringe al limite, fino a farti crollare dentro una disperazione così profonda da compromettere la tua stessa morale. Ti riduce a diventare ciò che ti ha ferito.

È il realismo a rendere unica la narrazione di questa pellicola. Un realismo che passa anche attraverso scelte tecniche radicali: un cast di attori non professionisti, selezionati proprio per portare sullo schermo quella verità che non avrebbe potuto trovare voce in altro modo. Lamberto Maggiorani era un operaio, Enzo Staiola un bambino di strada: i due attori scelsero di interpretare non un personaggio, ma una condizione umana. E con loro, Ladri di Biciclette dà voce a quelle storie che si consumano per strada, tra la gente che lotta, che cede, che si plasma sotto il peso della realtà sociale.

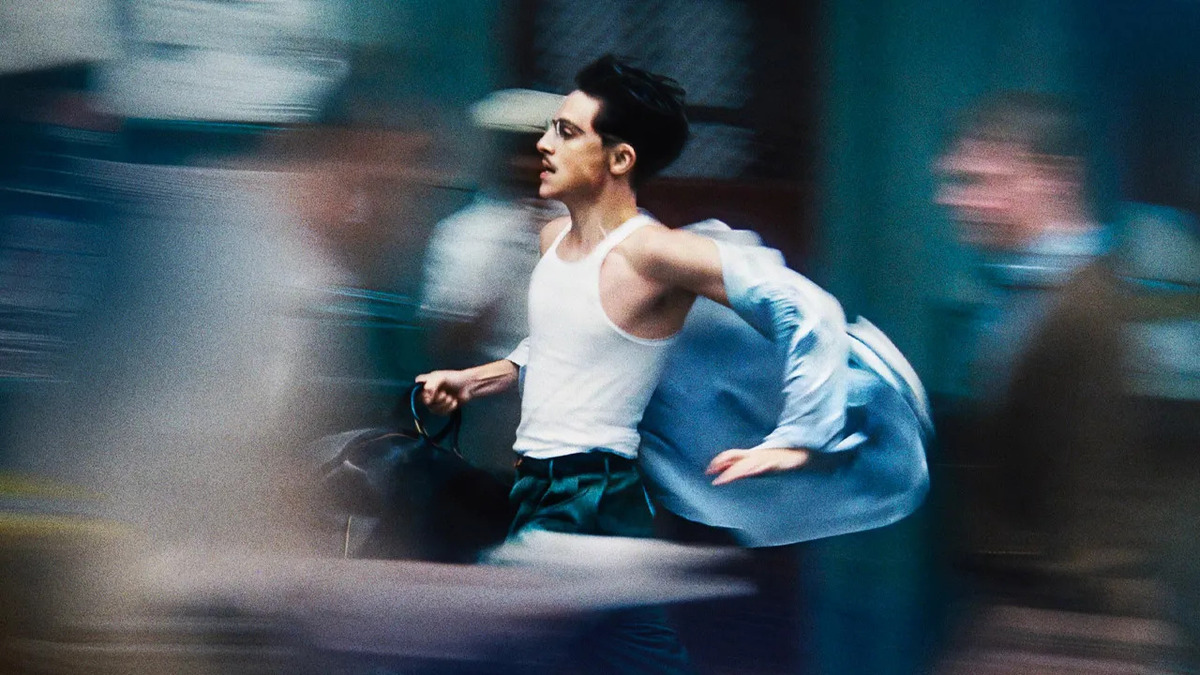

La corsa disperata raccontata nel film prende forma attraverso un montaggio sobrio, misurato, che lascia al pubblico il tempo di respirare la frustrazione e l’ansia della ricerca. Niente set ricostruiti, niente artifici scenici: solo la verità. La verità della strada. La verità della vita.

8) I Soliti Ignoti

Il 1948 è ormai lontano, sono passati dieci anni, il Neorealismo si è affermato – lo abbiamo visto con Ladri di Biciclette – e il pubblico inizia a desiderare qualcosa di diverso. Qualcosa di più leggero. Ed è proprio qui che arriva, con perfetto tempismo, I Soliti Ignoti: la commedia all’italiana per eccellenza, capace di unire critica sociale e ironia con un equilibrio unico.

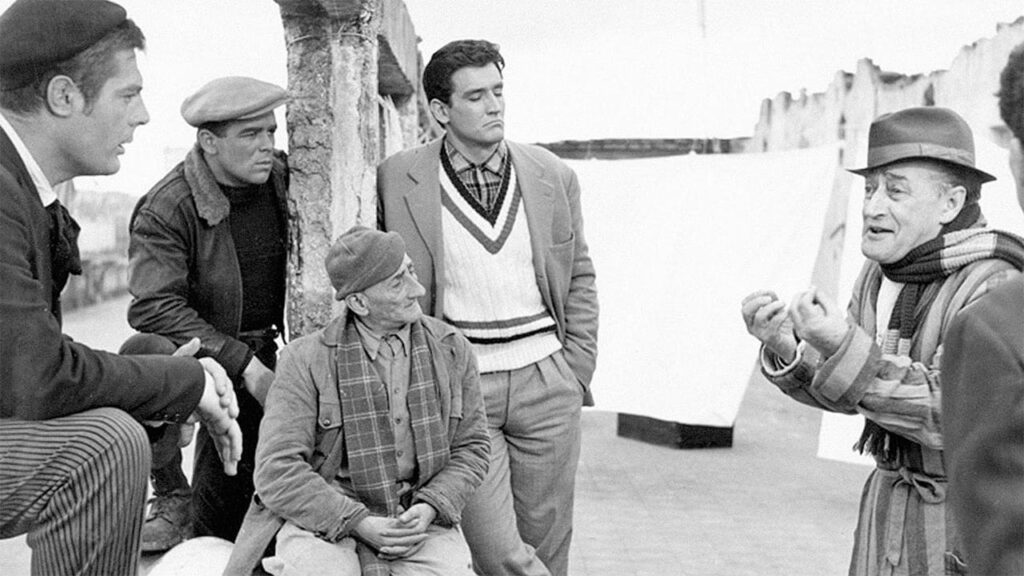

Diretto da Mario Monicelli, il film prende ispirazione dal noir francese e americano, trasformando quei modelli narrativi in racconti pieni di umanità, sarcasmo e disincanto, quasi fossero delle parodie travestite da omaggi. Al centro della scena troviamo un gruppo di maldestri delinquenti decisi a mettere a segno una rapina con l’aiuto di un ladro professionista, interpretato da uno straordinario Totò.

Insieme tentano di organizzare il colpo perfetto, ma quello che ne esce è una brillante commedia degli equivoci, fatta di errori, fraintendimenti e piccoli sogni destinati a crollare. Il finale non li risparmierà: nulla andrà come previsto, e ciascuno tornerà alla propria esistenza precaria. Attraverso questa pellicola, Monicelli ironizza sul mito del crimine romantico e spettacolare dei film internazionali, ma lo fa con lo sguardo rivolto all’Italia vera, quella povera, emarginata, che fatica a sopravvivere e che il boom economico ha lasciato indietro.

I criminali de I Soliti Ignoti non agiscono per malvagità, ma per bisogno. Il loro gesto non è solo una scorciatoia, ma un tentativo di riscatto, un modo per sentirsi parte di un mondo che li ha esclusi. Un piccolo atto di ribellione, forse ingenuo, ma profondamente umano.

Presentato al Festival di Cannes e candidato all’Oscar come Miglior Film Straniero, I Soliti Ignoti è un passo a due perfetto tra realismo e malinconia, umorismo e disperazione. Perché sì, si può ridere delle proprie disgrazie. Si può tentare la fortuna. E se poi tutto va storto, si può sempre riderci sopra e tornare, con amarezza e ironia, a essere ciò che si era prima: soliti ignoti.