4) La puntata 02×05 rappresenta il punto di svolta decisivo della narrazione

In The Orchid’s Curse l’oscurità latente esplode in superficie, le maschere cominciano a cadere e l’innocenza viene aggredita direttamente e senza protezione. L’episodio è diretto da Graeme Clifford, ma è permeato da tutte le caratteristiche lynchiane dell’orrore psicologico, della violenza improvvisa e del senso di impotenza. Stavolta, Cooper riceve una chiave misteriosa e comincia a emergere la simbologia della Loggia Nera con sempre maggiore forza. La tensione cosmica e soprannaturale che si avverte qui è un’anticipazione dell’orrore che sta per scatenarsi, e ciò genera un senso di disagio crescente.

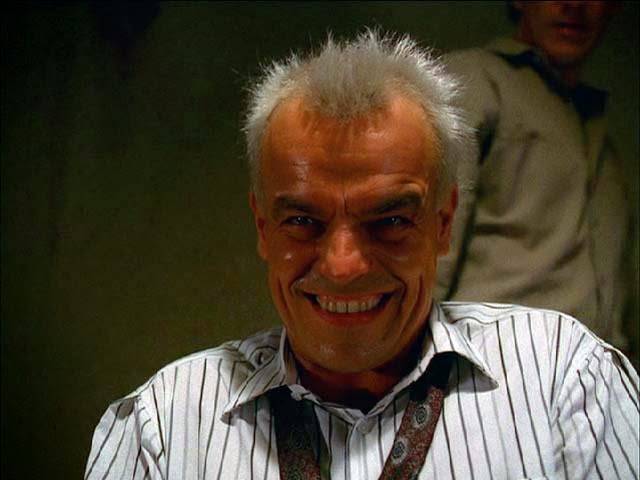

La chiave stessa, lasciata apparentemente a caso, rappresenta l’accesso a una verità troppo grande e pericolosa da comprendere. Ma qui, l’elemento più carico di tensione psicologica dell’episodio è sicuramente la scena finale in cui Leland Palmer, impossessato da BOB, canta “Get Happy” in modo intensamente grottesco. Ed è qui che Maddy Ferguson, prima di lasciare Twin Peaks, percepisce qualcosa di strano. Così, la camera si ferma su Maddy in un’inquadratura lenta e silenziosa, e il suo volto si riempie di terrore viscerale e silenzioso.

Maddy non sa che Leland è diventato qualcun altro

Questi, infatti, è particolarmente inquietante perché appare più calmo e composto, ma stranamente fuori sincrono, iniziando a mostrare piccoli segnali di squilibrio che lo rendono imprevedibile. Questo contrasto tra facciata civile e male profondo è un meccanismo decisivo: lo spettatore non può più fidarsi di ciò che vede. Ogni scena con Leland, dunque, è una bomba pronta a esplodere.

Ciò detto, non c’è musica d’azione, né un villain in maschera. C’è solo un uomo che conosciamo apparentemente innocuo e una ragazza che capisce troppo tardi. Nel resto dell’episodio, inoltre, annoveriamo anche il processo di Leland, che viene rilasciato, l’ingresso di Donna nella trappola tesa da Harold Smith e Cooper e Truman che si infiltrano nel bordello One Eyed Jack’s. Ma tutto sembra avere un peso secondario rispetto all’atmosfera malata e sospesa della storyline di Maddy e Leland. Di fatto, si tratta di un evento controverso non per ciò che mostra, ma per ciò che lascia intuire con terrificante chiarezza.

3) Il decimo “Ritorno” di Twin Peaks è ambiguo e distruttivo

The Return (03×10) mette in scena una violenza fredda, improvvisa e disturbantemente realistica, abbandonando ogni filtro onirico o simbolico. In questo episodio, il male si manifesta in modo diretto, concreto e senza ambiguità, toccando corpi reali e relazioni familiari, e mostrando che l’orrore di Twin Peaks non è solo metafisico, ma anche profondamente umano e quotidiano. Qui Richard Horne è uno dei personaggi più problematici della stagione. Difatti, qui scopre che Miriam, una dolce insegnante d’asilo, ha scritto una lettera di denuncia alla polizia in quanto egli aveva investito in precedenza un un bambino. Così, entra in silenzio nella roulotte di Miriam e la massacra brutalmente. Tuttavia, noi non vediamo l’omicidio.

Lynch, però, mostra abbastanza per creare un effetto di violenza realistica e insopportabile, tale che la porta si chiude, si sentono urla e colpi terrificanti e poi il silenzio. Pertanto, è una scena di violenza domestica pura, senza estetica né filtro: fredda, sadica, e reale. La figura di Richard Horne rappresenta, infatti, la banalità del male. Non è un’entità sovrannaturale come BOB, ma un ragazzo cresciuto senza amore, che incarna una forma di malvagità tossica, ipermascolina, narcisista e distruttiva. Inoltre, sempre in questo episodio, minaccia anche Sylvia Horne, sua nonna, puntandole una pistola alla testa per derubarla. È un concentrato di abuso familiare, sadismo e controllo che colpisce lo spettatore per la sua crudeltà ordinaria, senza allegoria. Ma non è il solo.

Anche Becky è intrappolata in un’esistenza tossica

Il suo fidanzato Steven Burnett, infatti, è un ragazzo violento e drogato. E sebbene la vera esplosione della loro dinamica avverrà più avanti, qui assistiamo al logoramento interiore di Becky, che chiama sua madre in preda al panico e le chiede aiuto. Così, Shelly Johnson arriva in auto, ma Becky entra di corsa, le strappa le chiavi e se ne va, lasciandola per terra. Il tutto è diretto con una camera fissa, senza tagli, che mostra la frattura dolorosa tra madre e figlia.

La violenza qui è emotiva, familiare, subdola, e suggerisce che anche i personaggi apparentemente sopravvissuti, come Shelly, sono condannati a rivivere il trauma. Lynch costruisce l’intero episodio attorno a una serie di picchi di violenza seguiti da un vuoto disturbante. Non c’è risoluzione o catarsi. E questo genera una sensazione di normalizzazione del dramma come condizione di vita e impotenza totale per lo spettatore.