6) Eraserhead (1977)

È il debutto di David Lynch, e già contiene in nuce tutto ciò che farà di lui un autore unico. Girato in bianco e nero, con un budget ridicolo e tempi di lavorazione dilatati per anni, Eraserhead è ambientato in un mondo opprimente, industriale, fatto di rumori meccanici e paesaggi post-apocalittici. Il protagonista, Henry Spencer vive in un edificio fatiscente e lavora in un non-luogo indefinito. È timido, smarrito, spaesato. Un giorno scopre che la sua ex fidanzata Mary ha partorito una creatura deforme — il loro “figlio” — e che deve prendersene cura.

Dietro la surrealtà, Eraserhead è profondamente autobiografico. Lynch lo ha definito “il mio film più spirituale”, e se si guarda alla sua biografia, si capisce perché sia anche uno dei migliori.

All’epoca della scrittura, era diventato padre da poco, era povero, si era trasferito in una città che detestava (Filadelfia), e viveva in un quartiere segnato dalla violenza. La paura della paternità, l’ansia di fallire, il senso di essere intrappolato in una vita che non riconosceva più.

La casa di Henry diventa il simbolo dell’inadeguatezza, della claustrofobia domestica. Il figlio, che non smette mai di piangere, è un corpo estraneo, una colpa vivente. E la moglie, che scappa lasciando tutto a lui, scompare dietro una porta che non si riapre mai. L’unica via di fuga è la mente. Sogni, visioni, paure sessuali e desideri repressi si fondono in un flusso continuo che sfugge a ogni logica narrativa tradizionale. Il film, considerato forse il migliore di David Lynch, scorre sullo schermo alternando visioni grottesche e immaginari irreali. Né noi né Henry abbiamo alcun controllo su tali visioni che prendono il sopravvento confondendo il protagonista e la maggior parte del pubblico.

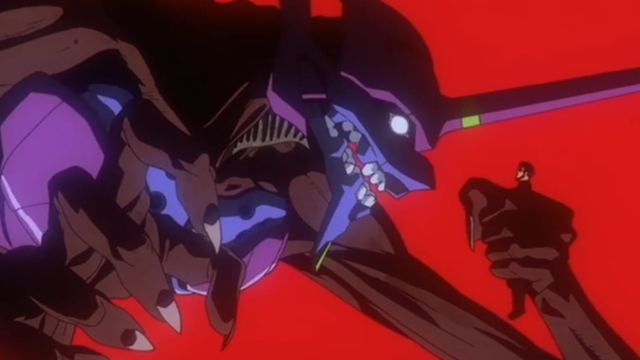

7) Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion (1997)

Tutto comincia con Neon Genesis Evangelion, la serie trasmessa tra il 1995 e il 1996 che ha progressivamente abbandonato il classico schema del genere robotico per addentrarsi nei meandri della psiche dei protagonisti. I due episodi finali della serie, enigmatici e introspettivi, si svolgono quasi interamente nella dimensione mentale dei personaggi, lasciando molti spettatori confusi e insoddisfatti. Fu in risposta a questo spaesamento collettivo che nacque The End of Evangelion. Un’opera che, invece di ricomporre il senso, lo frantuma definitivamente.

Il film — considerato da molti uno dei migliori dell’animazione giapponese — è diviso in due segmenti che corrispondono idealmente agli episodi finali alternativi della serie.

L’inizio è un’apocalisse annunciata. Le forze militari, sotto l’ordine della Seele, invadono il quartier generale della NERV. La battaglia è un massacro freddo, realistico, spietato. Il sangue e la distruzione non sono spettacolo, ma violenza nuda, che smantella ogni struttura sociale, scientifica, spirituale. Nel cuore di questo crollo, Shinji si ritrova paralizzato. La sua apatia è l’immagine stessa della crisi esistenziale: un cortocircuito tra il bisogno di connessione e il terrore del contatto umano. In questo stato di sospensione emotiva, il film lo espone in modo brutale, facendone un simbolo vivente della disgregazione interiore.

Accanto a lui, gli altri personaggi seguono traiettorie che si muovono verso il disastro. Rei si dissolve nell’abbraccio cosmico con Lilith, Asuka ingaggia un combattimento disperato contro un’orda di EVA e Misato tenta invano di scuoterlo dall’inerzia. Ma tutte queste linee convergono in un unico evento: il Third Impact. Non è solo la fine del mondo fisico, è la frantumazione dell’identità. La realtà si sgretola e le immagini si mischiano a riprese dal vivo, a disegni incompleti, a memorie. La narrazione implode, lasciando il posto a un viaggio attraverso l’inconscio collettivo, dove ogni confine evapora.

8) Possession (1981)

Nato in Polonia e formatosi nel cinema europeo più intellettuale e viscerale, Żuławski non è mai stato un regista facilmente incasellabile. In Possession, girato a Berlino Ovest nel pieno della Guerra Fredda, Żuławski prende la dissoluzione di un matrimonio e la trasforma in un incubo lovercraftiano di autodistruzione.

Ogni sua scelta stilistica non cerca la bellezza, ma la verità del dolore, anche (o soprattutto) quando questa si deforma in allucinazione. La regia di Żuławski in Possession è uno specchio infranto. Ogni inquadratura replica il corpo che si contorce, ogni dialogo è un grido trattenuto troppo a lungo. L’uso costante della camera a mano non è solo una scelta estetica, ma un’estensione dello stato mentale dei personaggi. Pensiamo alla celeberrima scena dell’ aborto nella metropolitana, in cui Isabelle Adjani – in una delle performance più disturbanti mai viste sullo schermo – si dimena, urla, sbava, si contorce in una danza isterica che è insieme liberazione e condanna. Żuławski filma tutto con una macchina da presa che la insegue come se fosse posseduta anch’essa, partecipe dell’esorcismo.

Ecco il punto. Nel film migliore di Żuławski lo stile non rappresenta il trauma, è il trauma.

La scelta di ambientare il film a Berlino non è casuale. La città divisa, attraversata dal Muro, è la perfetta incarnazione visiva della scissione interiore dei personaggi. Mark e Anna sono due anime che si disgregano, incapaci di comunicare, condannate a una coesistenza violenta. Żuławski sfrutta il paesaggio urbano con un occhio espressionista: metropolitane vuote, appartamenti gelidi, stanze bianche e fredde dove il silenzio pesa più delle parole.

Il reale viene svuotato, reso estraneo, fino a diventare il palcoscenico ideale per il soprannaturale. Il climax non porta alla catarsi ma alla vertigine, allo sdoppiamento. La storia si specchia su se stessa, i personaggi hanno doppi, i doppi hanno doppi. La realtà implode e non esiste una lettura definitiva.